Note de lecture : OUVRAGE : Comment meurt l’autre moitié du Monde AUTEUR : Suzan George

INTRODUCTION

L’ouvrage que nous présentons le compte rendu est de Suzan George, intitulé « Comment meurt l’autre moitié du Monde », publié aux éditions Robert Laffont, S.A. Paris, 1978. Cet ouvrage est fracassant, innovant et aussi inquiétant dans la mesure où il peint les tristes réalités de la misère de l’ensemble des pays du sud. L’ouvrage touche du doigt l’ensemble des problèmes existentiels de l’homme et sa condition de survie. Trop longtemps, le problème de la faim dans le monde a été́ présenté́ comme le résultat de forces non identifiées et donc difficilement contrôlables. Susan George, qui a participé́ à l'élaboration d'un contre-rapport présenté́ à la Conférence mondiale de l'alimentation en 1974, s'inscrit en faux contre une telle interprétation. Dans ce dossier particulièrement documenté, elle tente de circonscrire les mécanismes de la crise alimentaire du Tiers-monde et d'en identifier les responsables. En terminant, elle essaie de formuler quelques suggestions applicables, les unes par les sociétés démunies, les autres par les sociétés nanties.

Suzan George est Franco-belge naturalisée Etasunienne. Elle est politologue et écrivaine. Militante active contre la guerre du Vietnam, elle a été présidente du conseil d’administration du Transnational Institute (Amsterdam) et vice-présidente d’Attac de 1999 à 2006. Elle est aussi spécialiste des questions de la famine dans le monde. Elle fait remarquer dans cet ouvrage que les pays pauvres pratiquent une économie de traite qui ne leur profite pas, car l’Europe se sert de l’Afrique comme grenier de matières premières. L’empire Romain l’a fait en son temps prenant l’Afrique comme « grenier de blé ». Elle montre que l’Afrique fournit des grains à l’Europe, mais ne se nourrit pas bien. Les Etats africains sont devenus les fournisseurs de céréales, de cultures vivrières, fourragères du monde entier mais sont frappés par les famines. Même si ces pays sont légalement « indépendants », ils contrôlent rarement leur nourriture, la nature de leur production. Devant cette situation, l’auteure prône l’instauration d’un marché commun dans le tiers-monde. Il faut développer le commerce avec les voisins.

En fait, l’ensemble des politiques mises sur pieds aliène les économies des Etats sous développés. Le budget de ces Etats devrait permettre de créer des emplois dans l’agriculture, mettre en culture des centaines de milliers de parcelles pour nourrir les populations ; Ce qui n’est pas le cas. Ces pays n’auront bientôt plus la possibilité de se gouverner. Car aussi longtemps que leur système économique et social sera vulnérable, ils peuvent être touchés par la famine.

PRESENTATION DU CONTENU DE L’OUVRAGE

I- Le mythe de la population

L’auteure démontre que ce n’est pas la population ou la croissance démographique qui crée la famine. Seule la volonté politique peut permettre à la population de bien se nourrir et d’accroitre la production alimentaire, puisque cela est techniquement possible. Elle s’est déjà réalisée dans plusieurs pays. Aussi longtemps que la majorité de la population ne disposerait pas du pouvoir d’achat nécessaire pour payer leur nourriture ou les moyens de la produire, la faim et la malnutrition continueront de frapper le monde. La faim est provoquée par le manque d’investissements et le manque de justice, car le paysan possède moins de terres. Le régime foncier lui empêchant d’avoir accès à la terre qu’il a pourtant besoin pour la production.

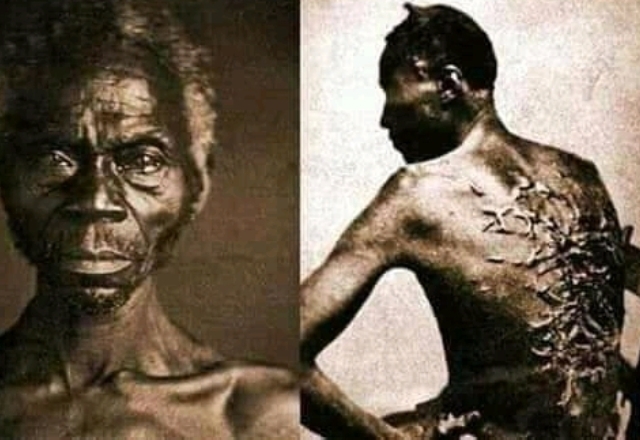

II- Les élites locales et comment en faire partie

L’auteure précise que les intérêts occidentaux collaborent avec les élites pour s’installer dans les pays sous-développés. Les choix économiques effectués par ces alliances pèsent directement sur les conditions de vie de la grande majorité des habitants des pays sous développés. « Tant que nous ne comprendrons pas pourquoi ni comment les pauvres sont opprimés par leurs compatriotes privilégiés associés aux étrangers, nous continueront à attribuer les pénuries alimentaires et même les famines aux forces naturelles, à la croissance de population », précise t-elle à la page 194.

III- Technologies : qui payent qui ? pour faire quoi ?

Les techniques les plus sophistiquées ne sont pas neutres, car l’introduction d’une espèce de plante modifie profondément la vie de plusieurs générations. La recherche agricole n’existait pas en tant que tel avant le 19e siècle, mais elle vit le jour quand les colons durent résoudre des problèmes pratiques. En effet, ces derniers ayant introduit des cultures de rapport dans les nouvelles zones colonisées, virent leurs plantations attaquées par des maladies et des insectes aussi nuisibles qu’inconnus et ils risquaient de faire faillite. Des centres de recherches se répandirent à travers le monde colonial, mais les recherches n’accordaient aucune attention aux cultures vivrières locales. Aujourd’hui encore, la plus grande partie de la recherche agricole des pays sous développés est consacrée aux cultures de rapport et non aux cultures vivrières. Galtung déclare qu’auparavant : « le niveau de technologie était faible mais la consommation était suffisante ; aujourd’hui, la technologie est extrêmement perfectionnée mais le niveau de consommation a fortement diminué. » Une technologie coûteuse a donc produit des denrées coûteuses ; où trouver des consommateurs acceptant de payer le prix ? La réponse est très simple, c’est dans les pays riches. Et les pays pauvres sont condamnés à la famine, d’autant plus que les nouvelles cultures de rente ont désorganisé leur système agricole, les cultures vivrières étant de plus en plus délaissées.

IV- La révolution verte

Elle se fonde sur la production de variétés de céréales à hauts rendements qui permettent d’augmenter le volume des récoltes sans accroitre la superficie des terres cultivées. Suzan Georges note que cette révolution verte est née au Mexique en 1943, quand 4 ingénieurs agronomes ayant été subventionnés par la fondation Rockfeller, y furent envoyés. A cette époque, le pays importait une partie considérable de sa nourriture des Etats-Unis. Ces ingénieurs travaillèrent dans un institut connu aujourd’hui sous le nom de Centre International d’Amélioration du Blé et du Maïs. Les premiers résultats obtenus dépassaient les espérances. Après ce succès la fondation s’allia à la fondation Ford pour poursuivre les expériences en Asie, cette fois avec le riz. Les deux fondations créerent l’Institut International de Recherche sur le Riz aux philippines en 1962. Là encore la recherche fut très efficace.

Cette partie indique en fait que la plus mauvaise politique pour un pays sous développé est d’importer des technologies étrangères en bloc, qui ne lui permettent pas d’associer des moyens de production modernes et traditionnelles. Il faut se rappeler que cette révolution verte nécessite des moyens de productions importants qui ne sont généralement pas au niveau des pays sous développés. Ces deniers n’influencent pas la production, les produits agricoles leur tombent du ciel et ils doivent acheter. Ils doivent utiliser des engrais en grande quantité. Ces engrais sont payants et il leur faut en acheter l’année suivante et ainsi de suite. Ils se trouvent obligés de commercialiser leurs produits à des prix élevés pour être capables de payer ces engrais l’année suivante. Ce qui une fois de plus exclut des catégories très pauvres de la nourriture qui devient de plus en plus chère.

V- La pénurie organisée

L’auteure déclare que la pseudo pénurie provoquée par la manipulation des marchés n’est pas un phénomène nouveau. Un historien français indique que : « les grandes pénuries alimentaires et les famines du Moyen Age se produisirent durant des périodes où des denrées alimentaires ne manquaient pas ; celles-ci étaient produites en grandes quantités et exploitées. La structure et les systèmes sociaux étaient largement responsables de cette pénurie. » A une époque où l’aristocratie découvrait les secrets d’une « cuisine raffinée », les gens mourraient de faim en France. Jusqu’au 17è siècle on ne fit rien pour soulager la misère du peuple.

Lorsque nous parlons de la pénurie aujourd’hui, cela laisse entendre que la nourriture est rare puisque des centaines de millions d’individus sont affamés. Or la nourriture n’est pas rare, elle est très abondante. Certaines nations et d’énormes trusts contrôlent le stock mondial de nourriture et dominent le commerce alimentaire. D’après la règle la plus simple de l’économie libérale, une denrée de base manquante deviendrait chère et celui qui la possèderait pourra faire d’énormes bénéfices. Cette règle fondamentale est appliquée à une échelle globale avec un succès considérable. L’auteure note aussi que dans les systèmes sociaux à planification centralisée, l’Etat et ses agences locales jouent le rôle du vendeur et d’acheteur sur le marché alimentaire et contrôle par conséquent les prix au niveau du producteur comme à celui du consommateur. Dans l’économie de marché, la grande majorité des producteurs et des consommateurs n’exercent aucun contrôle sur le fonctionnement du marché alimentaire. C’est ainsi que l’intervention de l’Etat joue un rôle important, notamment dans les Etats qui s’indigneraient si on les traitait de socialistes.

Ainsi la politique agricole étasunienne des cinquante dernières années a eu un objectif, celui de faire obstacle à la productivité (des cultivateurs) afin que les prix ne baissent pas. La manipulation des mécanismes du marché à eu lieu à une grande échelle. De la loi de l’aide alimentaire, en passant par la noyade des porcelets en surnombre, les Etats Unis ont tout fait pour maintenir les prix à de hauts niveaux. Le sénateur étasunien Hubbert Humphreh déclarait que : « la nourriture est une nouvelle forme de pouvoir. La nourriture est la richesse. Elle apporte une nouvelle dimension à notre diplomatie. » La nourriture est l’un des besoins vitaux de l’homme et ne devrait pas être commercialisée.

VI- Pour le complexe agroalimentaire, les affaires sont les affaires.

L’utilisation de la technologie, surtout de la révolution verte a pour but de transformer le secteur agricole traditionnel, l'intégrer dans le système économique libéral tant au niveau national qu'international et permettre la formation d'une classe de paysans moyens plus aptes à fonctionner dans un tel système. Le contrôle du marché des produits agricoles d'exportation venant des pays sous-développés et des produits alimentaires qui y sont exportés par des multinationales, l'utilisation des organismes internationaux d'aide au développement (F.A.O., Banque mondiale, B.I.R.D.) par ces multinationales a pour but de planifier et faciliter leur pénétration dans les économies des pays sous développés. Géographiquement, un tel processus d'expansion du capitalisme s’inscrit dans le cadre théorique des relations «centre-périphérie» dévoilées par Samir Amin. Ces relations génèrent non seulement un développement de plus en plus inégal entre ces deux vastes «régions», mais à l'intérieur même des pays sous-développés, elles provoquent des déséquilibres régionaux qui vont en s'accentuant.

CRITIQUES DE L’OUVRAGE

Il est dommage que l'édition française n'ait pas repris le sous-titre de l'édition anglaise: «Les vraies raisons de la faim dans le monde». La formulation du titre bien qu’accrocheur ne laisse pas indifférent les esprits ingénieux mais reste hermétique et élitiste pour certaines classes sociales : « comment meurt l’autre moitié du monde ». Suzan George qui a accès à beaucoup de données vérifiées, appui son argumentaire avec des exemples précis. Le problème de famine menaçant le monde posé par l’auteure depuis 1976 reste d’actualité. Les pays qui ont échappé à la famine et ont assuré à leurs populations l’autosuffisance alimentaire comme la Chine et le Venezuela ont changé leurs systèmes économiques et ont même fait face au système capitaliste toujours plus puissant.

Bien que l’auteure ne soit pas des pays du sud, elle touche du doigt les réalités des populations vivant sur cette moitié du monde. Elle met en lumière l’ensemble des politiques peu productives et suicidaires qu’on impose de façon mécanique et subtile aux pays du sud. Ces politiques ont des impacts directs sur leurs économies et leur façon de vivre. Le style de rédaction de l’ouvrage est accessible à tous. Il n y a pas de gros mots que les auteurs bourgeois utilisent souvent pour restreindre la lecture de leurs ouvrages à une classe hautement intellectuelle.

En lisant l’ouvrage de Suzan George, on comprend aisément que le souci de l’auteure est l’accessibilité de l’ouvrage à tous les lecteurs.

CONCLUSION

L’ouvrage de Suzan George est capital pour toute personne soucieuse de comprendre le Monde et le rôle politique de l’alimentation. Cet ouvrage fait des analyses géostratégiques, géopolitiques de l’aide à l’alimentation pour démontrer que les pays pauvres seuls peuvent penser le problème de la faim qui les menace. L'auteure écrit dans le dernier chapitre de son livre : «sans un certain degré de passion, on ne peut rien écrire qui mérite d'être lu». Elle est révoltée par une partie du monde où règnent la surabondance et le gaspillage et une autre où sévit une malnutrition chronique. Elle réfute les solutions technologiques proposées par les experts occidentaux pour améliorer la production alimentaire, la fameuse révolution verte étant l'une de ses cibles préférées. Elle examine de façon très critique le rôle des multinationales ou complexes agro-alimentaires et des organismes internationaux, tels la FAO et la Banque mondiale dans l’aggravation de la faim dans le monde. Elle nous invite enfin à contester dans nos propres pays les politiques du complexe agro-alimentaire.