Résumé de l'ouvrage La lutte des classes en Afrique

Introduction

Si certaines régions africaines connaissent un haut niveau d'industrialisation et d'urbanisation, d'autres conservent encore un mode de vie traditionnel. Cependant, de cette diversité, il ressort une similitude de problèmes et de situations qui semblent propres aux Africains. L’Afrique entière a connu l'oppression et l'exploitation, et il n'est pas un Etat africain qui ne soit engagé dans la lutte révolutionnaire. Le moment est venu de passer à la phase décisive du processus révolutionnaire, par lequel la lutte armée qui est devenue pratique courante en Afrique doit être intensifiée et coordonnée à des niveaux stratégiques et tactiques. En même temps, il faut s'attaquer à la minorité réactionnaire fortement retranchée parmi nos peuples. La lutte des classes est au cœur du problème. L'Afrique est actuellement le théâtre d'une violente lutte des classes. En Afrique comme partout ailleurs, il s'agit d'une lutte entre oppresseurs et opprimés. La révolution africaine a été partie intégrante de la révolution socialiste mondiale. De même que la lutte classes est à la base du processus révolutionnaire mondial, de même, elle est à la base de la lutte des paysans et ouvriers d'Afrique. Pendant les indépendances, le fait que toutes les classes se soient unies contre le colon a fait croire qu'il n'y avait pas de lutte classes en Afrique.

Mais après l'indépendance, la bourgeoisie africaine a bénéficié de l'indépendance et du néocolonialisme. Son intérêt est dans le maintien de structures socio- économiques capitalistes. Son alliance avec le néocolonialisme et les monopoles financiers capitalistes internationaux la met donc en conflit direct avec les masses africaines dont les aspirations ne seront réalisées que dans un socialisme scientifique. Malgré son apparente puissance qui repose sur le soutien qu'elle reçoit du néocolonialisme et de l'impérialisme, cette bourgeoisie est extrêmement vulnérable. Il suffit que ce lien vital soit rompu pour qu'elle perde ses positions privilégiées.

1- Origine des classes sociales Afrique

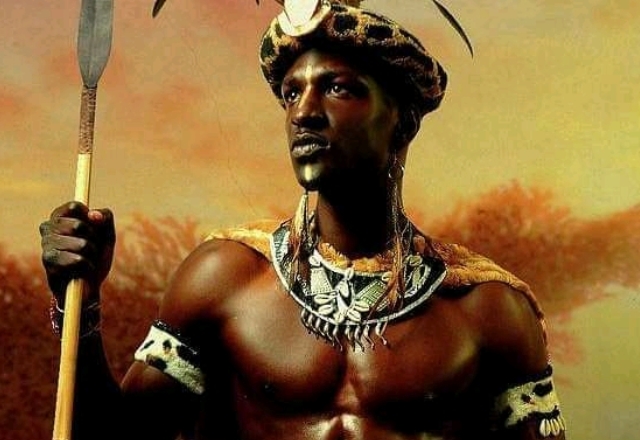

L’Afrique et ses îles peut facilement englober l'Inde, l'Europe, le Japon, les îles britanniques, la Scandinavie et la Nouvelle Zélande. Dans le monde, on connait cinq grands types de rapports de production : le communalisme, l'esclavage, le féodalisme, le capitalisme et le socialisme. Ce dernier conduit au communisme. La lutte des classes est le résultat de l'émergence de la propriété privée et du déclin de la société du type communautaire, au profit des sociétés esclavagistes et féodales. Les peuples africains passèrent au début de l'ère coloniale, à un stade supérieur de société communautaire caractérisé, d'une part, par la désintégration de la démocratie tribale, et d'autre part l'émergence de rapports féodaux et de systèmes héréditaires tribaux et monarchiques. Sous la poussée de l'impérialisme et du colonialisme, les structures socio-économiques de ce type de société s'effondrèrent, après l'introduction de cultures d'exportation telles que le cacao et le café. Avec le capitalisme et l'individualisme, des tendances à la propriété privée se développèrent. Реu à peu, la société communautaire primitive se désintégra, et ce fut le déclin de l'esprit collectif. Il y eut alors une expansion de l'exploitation agricole privée et de la petite production. Les européens n'eurent aucune difficulté à s'approprier des terres qui étaient des biens publics. Au Malawi, les terres n'appartenant à personne étaient déclarées propriétés de l’Angleterre. Le colonialisme a abolit la propriété terrienne communale au profit de la propriété privée, et fit apparaître deux secteurs économiques : un secteur africain et un secteur européen. Le premier subissait l'exploitation du second. L'agriculture de subsistance disparut реu à peu, et les africains se virent contraints de se mettre au service des colonialistes qui capitalisèrent les profits qu'ils tirèrent. C'est dans ces conditions qu’apparut la lutte des classes qui était aussi la lutte des races. Avec le développement de la production des marchandises destinées à l'exportation, les économies de monocultures devinrent dépendantes du capitalisme étranger. Les colonies devinrent des sphères d'investissements et d'exploitation, capitalisme devint synonyme de colonisation. Une petite bourgeoisie apparut d'abord, puis une bourgeoisie urbaine composée de bureaucrates, d'intellectuels réactionnaires, de commerçants… qui devinrent de plus en plus liés à des structures socio-économiques coloniales. La naissance d'un prolétariat rural et urbain provoqua le déclin du féodalisme ou du semi-féodalisme. Une bourgeoisie et une intelligentsia nationale apparurent. Les travailleurs africains voyaient, dans les compagnies étrangères et les planteurs européens, les symboles de leur exploitation. Ainsi, la lutte des classes en Afrique fut d'abord dirigée contre l'impérialisme et non contre la bourgeoisie locale. Ce qui les a empêché de réaliser que la bourgeoisie locale était leur ennemi véritable.

2- Le concept de classes

Toute société non socialiste comprend deux grandes catégories de classes : les classes dirigeantes et les classes assujetties. Les premières détiennent les instruments économiques de production et de distribution, et les moyens d'établir leur domination politique. Les classes assujetties ne font que servir les intérêts des classes dirigeantes dont elles dépendent sur les plans politique, économique et social. Avec l'introduction de la propriété privée et l'exploitation capitaliste des travailleurs, les capitalistes devinrent une nouvelle classe (la bourgeoisie) et les travailleurs exploités formèrent la classe ouvrière. Une classe n'est rien d'autre qu'un ensemble d'individus liés par certains intérêts qu'ils essaient de sauvegarder. Le pouvoir politique reflète les intérêts d'une ou de plusieurs classes sociales. Le gouvernement socialiste est l'expression des ouvriers et paysans, tandis que le gouvernement capitaliste représente la classe exploitante. L'Etat est donc l'expression de la domination d'une classe sur les autres. Les partis politiques sont aussi l'expression des différentes classes. La seule solution possible au problème de l'inégalité sociale est l'abolition du système de classes. Car la division existant entre ceux qui planifient, organisent, administrent, d'une part, et ceux qui exécutent les travaux manuels d'autre part, recrée sans cesse le système des classes. En général, il est difficile de s'évader de son milieu d'origine. Les classes dirigeantes sont conscientes de leur position dominante et du fait qu'elles auront à défendre leurs intérêts et leur position face à la menace de la révolte du prolétariat africain. Car en Afrique, elles ne représentent que 1% de la population totale. Contrairement à ceux qui pensent que la société africaine est une société homogène sans classes, la colonisation a fait émerger une bourgeoisie africaine, et un prolétariat africain. La bourgeoisie s'est ouvertement alliée aux néocolonialistes, colonialistes et impérialistes, dans le vain espoir de maintenir les masses africaines dans un état permanent de sujétion.

3- caractéristiques et idéologies des classes

Il existe une relation étroite entre le développement socio-politique, la lutte des classes et l'histoire des idéologies. En général, les mouvements intellectuels reflètent fidèlement les tendances fondamentales des développements de la propriété privée et du droit de l'individu à posséder des moyens de production et de distribution. Les lois aussi tiennent compte des intérêts de la classe dominante. Face à la poussée révolutionnaire, les bourgeois parlent de plus en plus de la majorité silencieuse. La classe ouvrière qui est la majorité est loin d'être silencieuse : elle crie bien haut son intention de réaliser une transformation radicale de la société. La bourgeoisie africaine désireuse de copier la bourgeoisie européenne confond les classes et les races. Elle s'est mise à copier la race blanche croyant copier les habitudes de la celles de la bourgeoisie européenne. Elle a copié le mode de vie des anciens administrateurs coloniaux et perpétue la relation maitre-serviteur de la période coloniale. Elle a créé des mythes qui reflètent sa mentalité, comme la prétendue théorie de la négritude. Cette théorie irrationnelle et raciste, imbue des valeurs de l'occident, reflète la confusion qui règne dans l'esprit de certains intellectuels africains d'expression française, d'autant plus qu'elle donne une description erronée de la personnalité africaine. Nous avons aussi le socialisme africain utilisé pour nier l'existence d'une lutte des classes en Afrique et apporter la confusion chez les militants socialistes. Le socialisme ne repose pas sur des dogmes. Tous ceux qui, par opportunisme politique, se disent socialistes tout en se réclamant de l'impérialisme servent les intérêts de la bourgeoisie.

4- Classes et races

Toute situation historique produit sa propre force dynamique. Dans beaucoup de pays, l'ascension sociale est fonction de la couleur de la peau. Les systèmes sociaux fondés sur la discrimination raciale sont le résultat d'un développement économique capitaliste et non de la colonisation. Car l’exploitation sociale y est fondée sur une discrimination raciale. L’exploitation capitaliste et l’oppression raciale vont de pair. Pour y mettre fin, il suffit donc d’abolir l’un ou l’autre de ces types d’exploitation. La lutte des races est devenue partie intégrante de la lutte des classes. En Afrique du Sud, dans le but de protéger leurs positions, les Anglais et les Boers se sont ligués contre les Noirs. Gens de couleurs et Indiens font figure de tampon protégeant la minorité blanche de la majorité noire. L’émergence d’une société non raciale ne peut aboutir qu’à la suite d’une action révolutionnaire des masses. Elle ne sera jamais un don de la minorité dirigeante. En Afrique du sud, au début de la colonisation hollandaise, la distinction ne se faisait pas entre Blancs et Noirs, mais entre chrétiens et païens. Ce n’est qu’avec l’arrivée du capitalisme que le système de discrimination racial a été mis sur pied. L’esclavage et la domination raciste coloniale sont donc les causes et non les conséquences du racisme. Avec la découverte de l’or et du diamant, la main d’œuvre africaine fut achetée à bas prix. Avec le temps, il devint nécessaire de justifier l’exploitation et l’oppression des travailleurs africains par le mythe de l’infériorité raciale.

5- Le concept d'élitisme

L'élitisme est une idéologie bourgeoise. Les adeptes de l'élitisme affirment que c'est pratiquement toujours une minorité qui a le pouvoir et qu'elle échappe au contrôle de la majorité, quelles que soient les institutions démocratiques en vigueur. L'idéologie élitiste est donc bien faite pour soutenir la doctrine capitaliste et appuyer une reconnaissance formelle de la domination de facto de la bourgeoisie dans la société capitaliste. Une telle idéologie permettant de défendre le mythe de la supériorité et de l'infériorité raciale, ne peut par conséquent qu'intensifier les préjugés raciaux. Les bourgeois, face à l'âpreté de la lutte du prolétariat, est revenu sur l'élitisme pour tenter de démontrer qu'il y'aurait toujours une élite au pouvoir, et qu'un mouvement serait toujours entre les mains des plus capables. La question est de savoir s'il y a concentration ou diffusion du pouvoir. La bourgeoisie africaine a des élites européanisées. A l'époque coloniale, ceux qui étaient à la tête des conseils législatifs et des services administratifs, ou dans les professions juridiques, médicales, ou qui avaient de hautes fonctions dans l'armée et la police constituaient l'élite. Leur position s'est renforcée après l'indépendance. Au sein du parti qui arracha l'indépendance, apparut les nouveaux riches du parti, qui avaient pour ambition l'enrichissement personnel. Ils se servirent de leurs positions privilégiées et se livrèrent au népotisme et à la corruption, discréditant ainsi le parti et ouvrant la voie à des coups d`Etat réactionnaires. En général, les capitalistes africains ne sont encore que les subalternes de l'impérialisme. Ils ne reçoivent que les miettes des profits tirés des investissements, des sociétés commerciales, et des cadres des entreprises étrangères. Voilà comment, une fois de plus, ils succombent aux pièges du néocolonialisme.

En raison de son expérience coloniale et néocoloniale, l'Afrique ne possède pas d'élites d'hommes d'affaires. Les capitalistes africains sont très peu nombreux. Un homme d'affaires africain s'intéresse non pas tant au développement de l'industrie qu'à son enrichissement personnel par la spéculation, le marché noir, la corruption, grâce aux commissions sur des contrats et par diverses manipulations financières en rapport avec la prétendue aide reçue de l'étranger. C'est ainsi que le capitaliste africain est l'allié de la bourgeoisie capitaliste. Mais il n'est qu'un pion sur l'immense échiquier des capitalistes internationaux. Aux Etats-Unis, une infirme minorité détient l'essentiel des richesses. Dans ce cas, la fortune n'est pas méritoire, mais héréditaire. Les élites ne sont pas aussi unanimes. Les dirigeants nationalistes des pays en voie de développement, les bureaucrates et l'intelligentsia font partir de l'élite. Le pouvoir colonial avait freiné la formation d'une classe d'hommes d’affaires indigènes. L’élitisme est essentiellement un préjugé de classe, qui renforce le capitalisme, et par conséquent le racisme. L’élitisme est l'ennemi du socialisme et du prolétariat.

6- Intelligentsia et intellectuels

A l'époque coloniale, une intelligentsia de formation idéologique occidentale apparut et fit figure de lien entre le pouvoir colonial et les masses. Elle se limitait à un minimum d'éléments capables d'assurer la bonne marche de l'administration coloniale. Cette intelligentsia devint une élite capable d'opportunisme, de gauche comme de droite. Partout dans le monde, le rang social est, dans une grande mesure, fonction du niveau d'éducation. Avec l'extension de l'alphabétisation, les allégeances tribales s'amenuisèrent, et les divisions sociales s'accentuèrent. Cette intelligentsia est devenue étrangère à son milieu d'origine. Elle a d'autres ambitions, surtout ceux qui ont fait leurs études à l'étranger. Malgré la présence de prestigieuses universités en Afrique, beaucoup préfèrent aller se former à l'étranger. En Angleterre, l’éducation est fonction de la superstructure sociopolitique. Il y a les « public schools » qui forment 3% de la population. Ces 3% sont les plus qualifiés pour diriger le pays, du fait de leur naissance et de leur éducation. Cette petite minorité détient les postes clés dans la vie politique et économique du pays. Les produits des « public schools » ont leurs homologues dans les ex-colonies britanniques d'Afrique. Ce sont ces membres de la bourgeoisie africaine qui se veut plus britanniques que les britanniques eux-mêmes, singeant leurs manières, leurs habitudes vestimentaires et même le langage affecté en usage dans les grands collèges privés et les universités de Cambridge et d'Oxford. En constituant une intelligentsia africaine, les colonialistes avaient pour ambition de former des cadres locaux appelés à devenir leurs assistants dans tous les domaines et de s'assurer le développement d'une élite soigneusement sélectionnée. La priorité a été donnée au choix des fils de chefs et d'aristocrates. Le prestige dû à leurs origines renforce le respect que le savoir inspire. Les belges n'ont pas voulu former les colonisés. Pour eux, раs d'élites, pas de problèmes. A l'indépendance, il était presqu’impossible de trouver des congolais assez qualifiés pour diriger le nouvel Etat, encadrer l'armée, occuper les nombreux postes laissés vacants par le départ des colonialistes. L’intelligentsia a toujours mené les mouvements nationalistes à leurs débuts. Son but n'était pas d'apporter une transformation radicale des structures sociales, mais de prendre la place du pouvoir colonial. Son intention n'est pas de changer le système, mais de le contrôler. En ce sens, elle est bourgeoise et formellement opposée à toute transformation socialiste révolutionnaire.

Après l'indépendance, l'intelligentsia perdit son homogénéité. Il y avait trois groupes distincts. Le premier groupe s'allia à la nouvelle classe indigène privilégiée, c'est à dire la bourgeoisie bureaucratique politique et commerciale, ouvertement à l'impérialisme et au néocolonialisme. Ce groupe défendait les intérêts capitalistes et était opposé aux idéaux socialistes et communistes. Le second groupe était constitué de ceux qui voulaient une économie mixte, entre le capitalisme et le socialisme. Mais cette logique ne peut marcher que si elle est très provisoire. Permettre l'entreprise privée de se développer simultanément dans un Etat socialiste, c'est ouvrir la voie au triomphe des forces réactionnaires qui finiront par perpétrer un coup d'Etat. Le troisième groupe est celui des intellectuels révolutionnaires. Ce sont ceux qui ont encadré les masses dans leur lutte pour le véritable socialisme. Ils ont rejeté le processus d'assimilation. C'est à ce groupe que revient la tâche d'énoncer et de promulguer les objectifs socialistes de la révolution africaine, et par conséquent, de démasquer et de réfuter le flot d'idéologies capitalistes et les prétendus concepts propagés par l'impérialisme, le néocolonialisme et la réaction indigène, à l'aide des moyens modernes de communication.

Les intellectuels, étudiants, enseignants... sont susceptibles de devenir une force politique révolutionnaire ou contre révolutionnaire. Les intellectuels issus de milieux prolétaires sont généralement plus radicaux que ceux qui viennent des secteurs privilégiés de la société. Les intellectuels sont les moins capables de cohésion et d'homogénéité. Ceux issus de la classe moyenne aspirent au pouvoir, au prestige, à la richesse, et à de hautes positions sociales pour eux-mêmes et les membres de leurs familles. La plupart de de ceux issus de milieux ouvriers aspirent à appartenir à la classe moyenne, en évitant tous travaux manuels, devenant ainsi des étrangers à leur milieu d'origine. S’ils veulent jouer un rôle dans la révolution africaine, l'intelligentsia et les intellectuels doivent être conscients de la lutte des classes qui se joue en Afrique, et se ranger du côté des masses opprimées. Cela implique la tâche, difficile, mais non impossible, de se libérer de l'endoctrinement des concepts bourgeois entrepris par le pouvoir colonial, au moyen de l'enseignement et de la propagande. L'idéologie de la révolution africaine lie la lutte des classes menée par les masses africaines aux mouvements socialistes révolutionnaires mondiaux, et au socialisme international. Née des luttes de libérations nationales, elle tend à la libération totale, à l'unité politique et à la socialisation du continent africain.

7- Clique réactionnaire au sein de l'armée et de la police.

En Afrique, la majorité des forces armées ont été formées par l'administration coloniale, tout comme les forces de la police. Rares en sont les membres qui ont participé aux luttes de libération nationale. Ils ont plutôt pris part aux opérations policières visant l'élimination de ces mouvements de libération. Avec les indépendances et la pénurie des candidats qualifiés, beaucoup d’Africains qui étaient sous les ordres des officiers européens, sont élevés aux grades d'officiers, sans formation nécessaire. Beaucoup d'entre eux, qui avaient eu des postes d'enseignants dans l'armée, appartenait à la petite bourgeoisie instruite. Ils avaient reçu une formation militaire soit des colonialistes eux-mêmes, soit dans les académies militaires européennes. Une telle formation ne pouvait que les rendre acquis aux idéaux et aux normes de l'occident. En raison de leur position dans la société, on pourrait les ranger dans la même catégorie que la bourgeoisie bureaucratique, dont ils partagent la préférence pour un mode capitaliste de développement. Seulement un petit nombre d'entre eux sont favorables à la révolution africaine. Globalement les officiers n'aiment pas le changement et font le culte des organisations et institutions de la société capitaliste bourgeoise. Cette altitude se retrouve même chez la jeune génération d'officiers et de bureaucrates qui se partagent le pouvoir à la suite de coups d'Etat. En effet, les seuls bureaucrates ne peuvent renverser un gouvernement ; et, ni les militaires, ni la police n'ont la compétence nécessaire pour administrer un pays. Ainsi, ils combinent leurs efforts. La majorité des coups d’Etat ont été perpétrés sans la participation des masses. Celles-ci, trahies et réprimées, retombent alors dans les conditions de vie de l'époque coloniale. Contrairement aux militaires, les policiers sont en contact direct avec le peuple. Lorsqu'un coup d'Etat survient, ils savent exactement qui arrêter, et où ils doivent être incarcérés. Tout comme les militaires, ils sont étroitement liés à la bourgeoisie bureaucratique, dont-ils partagent les intérêts.

Ce sont les paysans qui composent l'élément subalterne de l'armée et de la police. Illettrés pour la plupart, ils ont appris à ne jamais discuter les ordres et à servir les intérêts capitalistes de la bourgeoisie. Ils sont donc détournés de la lutte engagée pourtant par les masses dont ils sont issus. Le paysan ouvrier en uniforme devient l'adversaire de sa propre classe par des ordres qu'il reçoit. La solution à ce problème est la politisation de l'armée et de la police, qui doivent passer sous le strict contrôle du parti socialiste révolutionnaire et de commissions dirigées par de vrais militants révolutionnaires socialistes. Il est également indispensable que la discipline dans l'armée et dans la police, soit fondée sur la compréhension plutôt que sur l'obéissance aveugle. Il s'agit de mettre fin à cet esprit mercenaire qui y sévit et de créer une armée nationale, ainsi qu'une milice populaire : ouvriers, paysans, soldats et policiers devraient se donner la main car ils appartiennent à la même classe et aspirent à une même révolution socialiste. Les coups d'Etat ne sont que l'expression d'une lutte de classes et du conflit qui oppose l'impérialisme à la révolution socialiste. Ayant pris le pouvoir, l'armée donne son adhésion à tel ou tel parti.

L'armée n'est pas un simple instrument de lutte. Elle est aussi partie intégrante de la lutte des classes. Elle n'est donc pas neutre. La plupart des coups d’Etat en Afrique ont été réalisés par des militaires bourgeois, étroitement liés à la bourgeoisie bureaucratique et au néocolonialisme, et visant à assurer la continuité du capitalisme en déjouant les plans de la Révolution socialiste africaine. Dans certains pays africains où l'armée a prétendu intervenir au nom de la révolution socialiste, elle l'a surtout fait dans un but purement nationaliste. Dans certains cas, elle a fermé les sociétés étrangères et les bases militaires étrangères, mais n'a fait aucune amélioration aux conditions de vie du peuple qui se voit alors exploité, non plus par des étrangers, mais par la bourgeoisie indigène. Le pays est alors la proie du néocolonialisme et de la bourgeoisie sous les traits de politiciens de second ordre ou de militaires et de policiers bourgeois. Un régime fantoche est installé. La révolution socialiste n'aura lieu que lorsque le peuple aura le pouvoir.

Les armées régulières africaines sont maintenues au prix d'immenses sommes d'argents représentant parfois 25% du budget national. En Afrique, la solde d'un lieutenant-colonel est dix ou quinze fois plus importante qu’en Europe et en Amérique. Ce qui les rend arrogants. Même les simples soldats et policiers se prennent pour une élite, car ont des salaires plus élevés que les petits employés de ľ administration. De plus en plus les cadres de l'armée sont nommés dans les hautes fonctions diplomatiques. Les dépenses militaires en Afrique ne servent à rien. Il n’y a pas de menaces extérieures. Le combat contre les derniers bastions du colonialisme est mené non pas par les armées régulières, mais par des guérillas mal équipées. Les armées régulières africaines excellent dans la répression des mouvements révolutionnaires. Elles sont l'instrument des classes dominantes dans leur effort de domination bourgeoise. Ces armées régulières reçoivent l'aide des pays capitalistes, sous forme de fournitures d’armes, d'équipement et d'entrainement. En 1964, on comptait 3000 experts français et 6000 experts britanniques en Afrique pour encadrer les armées régulières. Tant que les Etats africains dépendront de quelque façon, de l'aide des capitalistes pour l'entrainement, les armes et le ravitaillement, la révolution africaine sera compromise. Il n'y a jamais de coups d'Etats dans les pays dont l'armée est sous les ordres d'officiers étrangers parce que cette armée représente la force militaire de la puissance étrangère, dont dépend la sécurité des gouvernements indigènes.

8- Les coups d’Etat

Les coups d'Etat sont une forme de lutte tendant à la prise du pouvoir politique. Les coups d'Etat sont partie intégrante de la lutte des classes opposant le capitalisme et la révolution socialiste. Les coups d'Etat réactionnaires contribuent, en fait, à l'avancée révolutionnaire, du fait que les conditions nécessaires à un changement révolutionnaire ne font que s'accroître. Les coups d'Etat réactionnaires et pro-impérialistes sont la preuve de la défaite de l'impérialisme et de ses alliés qui, ne pouvant se servir des méthodes traditionnelles, ont recours aux armes pour repousser l'avancée socialiste et réprimer les masses. Ils dévoilent ainsi le désespoir et la faiblesse des forces réactionnaires, et non leur puissance. La multiplication des coups d’Etat en Afrique est la manifestation de la lutte des classes, de la défense des intérêts bourgeois et de la pression des néocolonialistes. La majorité de la population ne participe pas à ces coups d’Etat. A la fin, on fait croire que le peuple acclame le nouveau régime. On parle même de conseil révolutionnaire, de libération pour donner l'impression que le nouveau régime veut satisfaire les aspirations du peuple. La situation du prolétariat urbain et rural ne change pas. Il est toujours exploité et opprimé. La bourgeoisie nationale se dissimule derrière la façade nationaliste.

L'Afrique est actuellement le théâtre des luttes opposant impérialistes et masses africaines. L'agression impérialiste a pris la forme des coups d'Etat, de l'assassinat des leaders révolutionnaires et l'établissement des réseaux d'information, preuve de son acharnement. Dans les pays où l'armée est dirigée par des officiers blancs, il n'y a pas de coups d’Etat puisque les officiers blancs empêchent toute tentative de coups d'Etat contre le régime néocolonialiste qu'ils servent. Lorsque le parti de la bourgeoisie nationaliste n'est pas représenté au gouvernement, la bourgeoisie organise la subversion et tente un coup d'Etat. Certains mouvements sous la direction de membres de la bourgeoisie nationale, visant à libérer les territoires de la domination étrangère, et non à instaurer des régimes socialistes, constituent une menace pour la révolution africaine ; Car seul le socialisme scientifique réalisera la libération et l'unité totale de l'Afrique. Tant que les moyens de production ne seront pas détenus par les masses, les mouvements de guérilla continueront leurs activités dans les Etats africains. Les dirigeants africains ne feront que retarder les processus révolutionnaires tant qu'ils ne se dévoueront pas à la cause du socialisme scientifique. L’explosion de coups d'Etat militaires en Afrique révèle le manque d'organisation socialiste révolutionnaire, le besoin pressant d'un parti prolétarien d'avant -garde, ainsi que la nécessité de créer une armée panafricaine. Qu'elle soit politique, économique ou militaire, la lutte révolutionnaire socialiste ne sera effective que lorsqu'elle sera organisée et prendra ses racines dans la lutte des ouvriers et des paysans.

9- La bourgeoisie

Le colonialisme, l'impérialisme et le néo-colonialisme sont les expressions du capitalisme et des aspirations économiques et politiques de la bourgeoisie. En Afrique, le développement capitaliste a causé la chute du féodalisme et l'émergence d'une nouvelle superstructure sociale. Avant la colonisation, le pouvoir des chefs traditionnels était soumis à un contrôle strict. La fonction de chef, et le chef lui-même était sacrés. La colonisation brisa les mécanismes de contrôle du pouvoir des chefs et se mit à les rémunérer. Le chef devient l'agent local du colonialisme. L’administration coloniale désigne de nouveaux chefs. Le colonialisme favorise l'émergence d’une petite bourgeoisie nationale, composée principalement d'intellectuels, de fonctionnaires, de représentants des fonctions libérales, et des cadres de la police et de l'armée. Le colonialisme décourageait toute tentative locale d'initiative privée. Quiconque désirait faire fortune et acquérir un statut social n'avait d'autres choix que d'entrer dans l'administration, dans l'armée, ou devenir membre d'une profession libérale. Les industries minières, les entreprises industrielles, les banques, le commerce en gros et les grandes exploitations agricoles étaient aux mains des étrangers. En général la bourgeoisie africaine est plutôt une classe moyenne. Avec la pression des mouvements de libération nationale, les impérialistes furent obligés d'intégrer la bourgeoisie africaine dans des sphères d’où elle était jadis exclue, pour l'empêcher de soutenir la lutte nationale. Ainsi naquit une nouvelle élite africaine, étroitement liée au capitalisme étranger. Les impérialistes entrèrent en guerre contre les peuples du Cameroun, de Madagascar et d'Algérie, posant les fondements du néocolonialisme.

Pendant les luttes de libération nationale, la petite bourgeoisie se divisa en trois catégories. D'abord ceux favorables au colonialisme et au développement du système capitaliste. Ils étaient généralement les fonctionnaires, les membres des professions libérales et les agents des firmes étrangères. Ensuite venaient les petits bourgeois révolutionnaires qui voulaient la fin de la domination coloniale, mais ne souhaitaient pas une transformation radicale de la société. Ils constituent une partie de la bourgeoisie nationale. Enfin nous avons les spectateurs qui suivent les évènements. En général, peu de membres de la bourgeoisie africaine ont amassé un capital important pour développer un monde des affaires africain. Elle reste donc une bourgeoisie compradore largement tributaire des intérêts impérialistes en Afrique. Le colonialisme et le néo-colonialisme n'encourageront jamais son intégration dans les sphères économiques, car ils ne veulent pas en faire une rivale. La bourgeoisie locale se doit donc d'être subordonnée au capitalisme étranger. Voilà pourquoi sa force ne réside que dans le soutien qu'elle reçoit, d'une part, des éléments féodaux réactionnaires du pays, d'autre part de l'aide politique, économique et militaire du capitalisme international.

Parfois l'impérialisme encourage des mouvements de libération dans les pays où l'influence d’un parti travailliste menace sérieusement ses intérêts. La manœuvre est de donner l'indépendance aux partis bourgeois et cimenter son alliance avec ces partis en évinçant les forces révolutionnaires. Presque toujours, les luttes de libération connaissent deux tendances : L'une en faveur de l'instauration du socialisme et l'autre visant à préserver les structures capitalistes. Certains théoriciens soutiennent que dans le but de renverser l'ordre bourgeois, le prolétariat et la petite classe moyenne devraient former une coalition, gagnant ainsi la paysannerie à leur cause. Mais ils semblent ignorer ce fait : Lorsqu'il s'agit de ses intérêts économiques, la petite classe se rangera toujours du côté de la bourgeoisie pour défendre les structures capitalistes. Seule l'union du prolétariat et des masses paysannes amènera des structures authentiquement socialistes. Dans les conflits engageant les intérêts politiques et économiques, ces derniers l'emporteront toujours. Tout comme la bourgeoisie internationale, la bourgeoisie africaine est convaincue que les gouvernements doivent protéger la propriété privée et que le succès se mesure à la fortune, à l'acquisition de biens personnels et d’un statut social. Il existe en Afrique des organisations bourgeoises semblable à celles d'autres bourgeoisies. Selon la bourgeoisie, la vie politique doit se limiter aux rivalités des différents groupes possédants. La multiplicité des coups d'Etat est souvent la lutte pour le pouvoir entre les groupes capitalistes. Mais quelle que soit la faction au pouvoir il n'est question que d'acquisition des biens et de statut social.

Le régionalisme et le tribalisme sont utilisés dans la course au pouvoir qui se joue au sein de la bourgeoisie. Les rivalités au sein des possédants n'est pas la lutte des classes. La question tribale est exploitée dans l'intérêt du capitalisme international. Avant la pénétration coloniale en Afrique, il y avait des tribus, pas de tribalisme qui est le produit du colonialisme pour lutter contre les pressions des mouvements de libération nationale. Le but est d'empêcher la prise de conscience de la classe ouvrière. Le tribalisme est l'instrument de pouvoir des classes bourgeoises, dans leur effort contenir le mécontentement des masses. Le tribalisme est la conséquence, et non la cause du sous-développement. La plupart des conflits «tribaux » sont le fait de l'exploitation bourgeoise ou féodale, en relation étroite avec les intérêts de classe de l'impérialisme et du néo-colonialisme. Il faut donc faire disparaitre le tribalisme et non la tribu. La bourgeoisie indigène et le néocolonialisme ont des intérêts communs dans le maintien de leur suprématie et des structures de l'Etat colonial.

La bourgeoisie bureaucratique est « l’enfant chéri » des gouvernements colonialistes. Parfois, 60% du revenu national est consacré aux soldes des fonctionnaires du gouvernement comme au Dahomey. Cette bourgeoisie bureaucratique est héritière des anciennes classes dominantes, et étroitement liée aux firmes étrangères, aux diplomates des pays impérialistes, et aux classes exploitantes africaines. C’est l'un des agents les plus dévoués du néo-colonialisme. Beaucoup de сеs bourgeois bureaucrates assurent des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas été préparés, et ont tendance à se montrer arrogants et à s'isoler de la classe inférieure des fonctionnaires.

10- Le prolétariat

Il existe un prolétariat moderne en Afrique qui constitue le noyau essentiel de l'édification du socialisme. Il doit se placer dans le contexte de la lutte ouvrière internationale, de laquelle il tient beaucoup de ses forces. L’émergence de la classe ouvrière en Afrique est liée à l'implantation colonialiste et capitaliste. Dans la plupart des pays africains, le prolétariat s'est peu développé en raison du peu d'industrialisation. En 1962, on comptait 15 millions de travailleurs africains contre 100 millions en Asie. Les travailleurs africains ont joué un grand rôle dans les luttes de libération nationale. Par les grèves, ils réussirent à troubler la vie économique et l'administration. L'Afrique coloniale connut un nombre incalculable de grèves qui affectèrent certains secteurs de l'économie : La grève du rand en 1946 et les grèves affectant l'industrie du sisal de 1957 à 1959 au Tanganyika par exemple. Grâce à toutes ces grèves, les ouvriers acquirent une conscience de masses qui devint en quelque sorte une conscience de classes.

Il appartient au prolétariat urbain d'Afrique de gagner les masses paysannes à la cause de la Révolution, en apportant la révolution au monde rural. Car en général, les masses paysannes sont encore désorganisées, non révolutionnaires et illettrées. Mais l'alliance du prolétariat urbain et des masses paysannes, dans la lutte pour le socialisme, consacrera la révolution africaine. La bourgeoisie africaine et ses maitres impérialistes et néo-colonialistes ne pourront venir au bout de leur alliance. Dans beaucoup d'Etats africains, l'absence d'industries à grande échelle, l'absence de qualification professionnelle et le faible niveau d'éducation des travailleurs en retardent la prise de conscience. Ils sont souvent non- révolutionnaires et ont une mentalité de petit bourgeois. Sous la domination coloniale, la lutte des ouvriers visait essentiellement l'exploiteur étranger. En attaquant les Européens, Libanais, Indiens et autres, les ouvriers tendent à oublier l'exploiteur indigène réactionnaire. Une telle situation se retrouve dans les Etats colonialistes où réside un prolétariat immigrant, et où le chômage sévit. Devant le mécontentement des ouvriers, le gouvernement fait en sorte qu'on tienne ces ouvriers étrangers pour responsables de la situation générale plutôt que sa propre politique réactionnaire. Ceux-ci subissent alors les vexations, non seulement des travailleurs nationaux, mais aussi du gouvernement, qui prend alors des mesures tendant à la restriction de l'immigration, à la limitation des chances d'embauche, et même à l'expulsion de certaines catégories. Ainsi, le gouvernement fait croire aux travailleurs nationaux que la présence des travailleurs immigrants est la cause principale du chômage et des mauvaises conditions de vie.

Tout cela crée une atmosphère de tension générale, réveillant ainsi de vieilles querelles ethniques et nationales. Voilà comment, au lieu de se liguer aux migrants pour faire pression sur le gouvernement, le prolétariat national prend le parti du gouvernement. Et c'est ainsi que la bourgeoisie profite de leur manque de conscience de classes pour les diviser. Quelles que soient leurs nationalités, races, tribus, religions, tous les ouvriers sont les mêmes. Ce ne sont pas les travailleurs immigrants qu'il s'agit de combattre, mais la balkanisation née des frontières artificiellement dressées par l'impérialisme. Les immigrants qui travaillent et rentrent dans leurs pays après un temps sont un lien entre les associations tribales qui sont des sociétés de secours mutuel. Ils sont donc un élément essentiel du processus révolutionnaire, soulignant ainsi l'importance de la mobilité permanente de la main d’œuvre africaine, qu'il est nécessaire d'organiser.

On pourrait diviser la structure sociale des villes africaines en trois grands groupez :

1- La bourgeoisie regroupant les professions libérales, les intellectuels, la bureaucratie, l'armée, le monde des affaires, les élites politiques et directoriales, les instituteurs, le clergé, les commerçants, les chefs de Services ministérielles et les boutiquiers.

2- La classe ouvrière qui comprend l'ensemble des petits commerçants, des ouvriers, des femmes de marchés et des travailleurs immigrants.

3- Les déclassés rassemblent les mendiants, les prostituées, et tout ce qui constitue le lumpenprolétariat. A cette catégorie, on ajoute ceux qui, de famille petite bourgeoise, ont quitté leur monde rural pour venir en ville, non pas en quête d'un emploi, mais pour vivre au dépens de leur famille. Ceux-là sont un élément important de la lutte de libération, car ils ont des attaches à la fois rurale et urbaine, leur permettant de devenir des cadres révolutionnaires efficaces.

Les travailleurs immigrants apportent leurs structures sociales, leurs idéologies, leur religion et leurs coutumes. A part quelques-uns d'entre-deux qui s'insèrent complétement à la population locale, leur séjour est temporaire. Sous la domination colonialiste, le prolétariat immigrant tend à retarder le développement d'une conscience de classes et à freiner le développement des organisations ouvrières. En effet, les travailleurs immigrant forment leurs propres structures.

Après la deuxième mondiale, il y eut un essor du syndicalisme africain. Les syndicats africains participèrent activement à la lutte de libération nationale, en organisant des grèves, des boycotts et d'autres forment d'activisme. Les puissances coloniales s'opposèrent vigoureusement à l’action des syndicats en essayant de vaciller le pouvoir des dirigeants syndicaux par l'introduction de politiques réformistes et l'infiltration d'un socialisme de droite. En mai 1961, 45 organisations syndicales de 38 pays se réunissent à Casablanca pour poser les bases l'Union Syndicale Panafricaine (USP) selon les principes de la solidarité prolétarienne et de l'internationalisme. En 1962, 8 organisations syndicales se réunissent à Dakar pour fonder la CSP (Centrale Syndicale Panafricaine) sans aucune allusion faite aux monopoles étrangers et à l'internationalisme prolétarien. Le mouvement syndical, en Afrique, doit être organisé à l'échelle du panafricanisme, avoir une orientation socialiste, et se développer dans le contexte de la lutte des travailleurs africains. C’est pourquoi la création d'une union syndicale panafricaine doit tendre au développement de l'action syndicale sur tout le continent africain. Tout en étant différente des autres unions syndicales dans d’autres pays, elle travaillera avec elle sur le plan international. L'urbanisation est à la base des transformations sociales. Par conséquent, l'industrialisation, qui est la cause principale de l'urbanisation, détermine les structures sociales.

L'industrie africaine est très faible, et fortement dominée par les monopoles étrangers. Le néo colonialisme procède des façons suivantes : contrôle économique grâce au système d'aides et de prêts et grâce aux échanges commerciaux et financiers ; main mise sur les économies locales par le vaste dispositif des corporations internationales ; contrôle politique des gouvernements fantoches ; pénétration sociale par la bourgeoisie indigènes ; imposition d'accords de défense et implantation des bases militaires et aériennes ; infiltration idéologique, nettement anti-communiste ; par les moyens de communication moderne (presse, radio, télévision), et impérialisme collectif, notamment en ce qui concerne la coopération politico-économique et militaire. Si l'impérialisme n'est que le capitalisme agonisant, le néo-colonialisme est le colonialisme agonisant, et l'intensité de leurs contradictions internes les conduits à leur destruction. L'aide économique accordée par les pays capitalistes est l'une des manières les plus insidieuses employées par le néo-colonialisme pour freiner le développement des pays du Tiers-Monde, retardant ainsi l'industrialisation et la croissance d'un prolétariat important.

Seulement 10% de l'aide des pays capitalistes est employée pour l'industrialisation et vise le secteur privé alors que 70% de l'aide socialiste vont dans l'industrialisation et à l'organisation de la production profitable. L'aide française à ses ex-colonies africaine se chiffre à près de deux milliards de francs. Grâce à ces deux milliards, la France maintient des liens culturels, politiques et économiques qui font de ces pays de grands marchés pour les exportations françaises. Pour le gouvernement français, il s’agit d'un bon investissement. Sur 100 livres que la Grande-Bretagne a dépensées au titre de l'aide bilatérale pendant l'exercice 1964-66, 72.5 livres étaient destinées à l'envoi d'articles de consommation ou à l'achat des biens et des services britanniques. Les pays occidentaux sortent une très infirme partie de la dette de leur trésor. L'aide multilatérale permet également aux pays donataires d'affermir leur position économique. On estime que les exportations britanniques ont donné un chiffre d'affaire supérieure à 116 livres pour chaque 100 livres de l'aide multilatérale. Beaucoup de projets d'aide sont destinés à équilibrer la balance de paiements des pays donataires plutôt qu'à favoriser le développement économique du pays bénéficiaire. Celui-ci doit non seulement assumer le remboursement d'une lourde dette, mais aussi accepter une dépendance politique et économique.

11- Les masses paysannes

En Afrique, les masses paysannes constituent le contingent le plus fort de la classe ouvrière et potentiellement l’élément fondamental de la révolution socialiste. Mais elles sont dispersées, désorganisées, et généralement non révolutionnaires. Les paysans sont exploités par les propriétaires féodaux traditionnels, pour la plupart absentéistes qui exploitent les ouvriers agricoles à cause du niveau de vie peu élevé des travailleurs, ce qui permet aux monopoles de leur payer des salaires dérisoires. Mais il existe aussi des absentéistes locaux qui vivent dans le luxe en ville tout en contrôlant, grâce à leurs capitaux, de vastes étendues de terre, dans les régions rurales. L’ouvrier agricole vit au jour le jour. Très souvent, le propriétaire absentéiste exploite tout le village en louant à des prix exorbitants des logements aux ouvriers. Parfois les exploiteurs vivent dans leurs plantations. Ils sont généralement considérés comme d’importants notables dans leur région, et ont aussi de grandes familles. Leurs méthodes de production sont souvent semi-féodales et ils doivent souvent allégeance aux chefs ou anciens d’un village plus important. Les petits agriculteurs et petits fermiers qui possèdent leur matériel et bétails sont psychologiquement révolutionnaires et hésitants. Ils aspirent à devenir prospères. Ils se préoccupent surtout de production locale pour la consommation immédiate. Le paysan est le plus petit propriétaire terrien. Il travaille un petit lopin de terre avec ou sans bétail. Sa récolte sera bonne quand le temps est beau, mais le mauvais temps peut le ruiner. Sa production suffit juste à s'occuper de sa maison. Le prolétariat rural est constitué de travailleurs.

Il s'agit de développer le potentiel révolutionnaire de cette couche rurale des paysans et ouvriers agricoles, car ils constituent la force principale de la révolution. Il revient aux cadres révolutionnaires la tâche primordiale de les amener à prendre conscience des réalités de leur potentiel économique, et de les gagner, eux et les petits fermiers, à une méthode socialiste de production et de distribution agricoles. Cela doit se faire par le développement de divers types de coopératives agricoles : Elles sont essentielles, si une transition d'un mode de production privé basé sur la petite production, à une agriculture moderne mécanisée, socialiste doit se faire. Seul un gouvernement progressiste peut mieux utiliser les coopératives. Dans les pays néo-colonialistes, elle ne sert que les intérêts de la bourgeoisie rurale et des monopoles capitalistes. Les élites néo-colonialistes exploitent l'isolement relatif et le retard culturel des masses paysannes, les amenant ainsi à accepter leur domination politique. Voilà pourquoi les paysans doivent se libérer de leurs liens semi-féodaux et capitalistes. L'agriculture doit passer d'une petite production à une agriculture moderne, basée sur l'utilisation des coopératives, des instruments et des techniques plus modernes. La petite exploitation agricole est un obstacle à l'extension des idées socialistes, car elle amène le conservatisme, la cupidité et une mentalité bourgeoise. Les gouvernements exploitent l'ignorance des masses paysannes, et leur esprit de soumission caractéristique des masses paysannes illettrées dans le monde. Les liens étroits qui unissent le prolétariat et les masses paysannes sont les mêmes qui unissent les mouvements de guérilla urbains et ruraux. Ils sont tous partie intégrante de la lutte révolutionnaire socialiste, et l'un ne peut pas parvenir à la victoire finale sans l'autre. Le monde rural est le bastion de la révolution. C’est le champ de bataille sur lequel les masses paysannes, avec leurs alliés naturels -le prolétariat et l'intelligentsia révolutionnaire- seront la force motrice de la transformation socialiste.

12- La révolution socialiste

L'action politique est à son paroxysme lorsque le prolétariat tout entier, sous la direction d'un parti d'avant-garde guidé par les seuls principes du socialisme scientifique, parvient à renverser le système de classes. Les bases d’une révolution sont jetées, lorsque les structures organiques et l'état d'une société donnée ont amené les masses à souhaiter ardemment un bouleversement total des structures de cette société. L’expérience a prouvé que, lorsqu'il y a lutte des classes, la révolution socialiste ne peut être réalisée sans recours à la force. La violence révolutionnaire est le principe fondamental des luttes révolutionnaires. Car, à moins de s’y voir contraintes, les élites privilégiées ne céderont pas le pouvoir ; même si elles acceptent d'effectuer des réformes, elles ne cèderont jamais. Seule l’action révolutionnaire les y contraindra. Il n'est pas de grand événement historique qui n'ait été accompli au prix d’efforts violents et de vies humaines. La révolution socialiste s'oppose aux concepts élitistes, et tend à l'abolition du racisme. Les révolutionnaires socialistes se battent pour l'instauration d'un Etat qui se fasse garant des aspirations des masses, et leur assure une participation à tous les échelons du gouvernement. Sous la direction des révolutionnaires socialistes, l'Afrique peut passer d'un stade de propriété bourgeoise-capitaliste à un stade où les moyens de production sont distribués selon un mode de propriété socialiste-communiste. Ce n'est qu'avec le renversement de la suprématie bourgeoise dans les Etats néo-colonialistes, par la révolution socialiste, qu'une transformation totale de la société sera accomplie. Il s'agit d'une prise de pouvoir par le prolétariat.

La cause de la révolution prolétaire internationale est partie intégrante des luttes de libération du monde en voie de développement. La lutte contre l'impérialisme a lieu à l'intérieur comme à l'extérieur du monde impérialiste. Il s'agit d'une tutte entre le socialisme et le capitalisme et non entre un soi-disant « tiers-monde » et l'impérialisme. La victoire des forces révolutionnaires dépend de l'habileté du parti révolutionnaire socialiste à fixer l'importance des classes sociales et à distinguer les alliés et les ennemis de la révolution. Tant que la violence sera utilisée contre les peuples africains, le parti n'arrivera pas à ses fins sans utiliser toutes les formes de la lutte politique, y compris la lutte armée. Si la lutte armée doit être engagée de façon efficace, elle doit -comme l'est le parti- être centralisée.