Révolution et violence

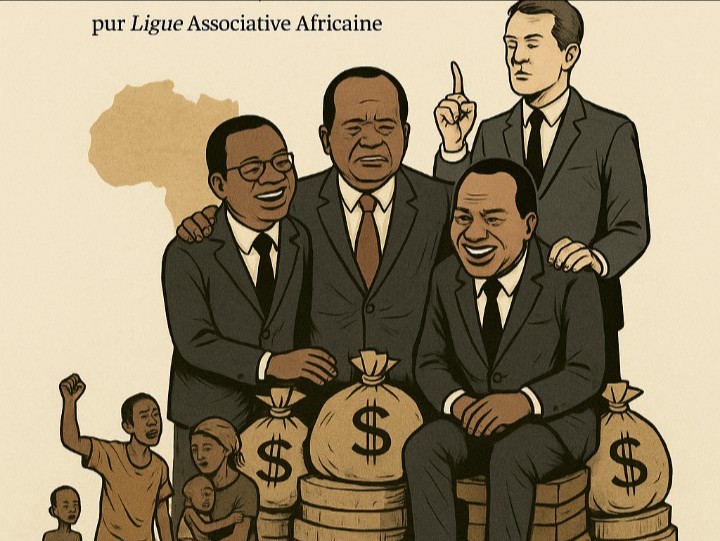

Dès le dépôt des dossiers de légalisation de notre parti politique aux services publiques du Cameroun, les premières craintes ont commencé à se poser sur notre nom, et plus précisément sur le terme « Révolutionnaires » y contenu. A Dschang où nous devons légaliser notre engagement sur l’honneur à respecter les lois républicaines, nous avons été trimballés de la préfecture du département administratif de la Menoua à la sous-préfecture de l’arrondissement de Dschang en passant par le commissariat central de la même ville. Dès la lecture du terme « révolutionnaires », ces autorités voyaient se dessiner la violence. Nous ne sommes certes pas le seul parti politique au Cameroun à porter ce nom, mais porté par des jeunes qui ont une longue carrière de militantisme dans la société civile et qui sont connus pour leur détermination, le terme « Révolutionnaires » revêt une autre réalité, une grande inquiétude. Avant nous, le R.C.P.U. (Révolution Camerounaise du Peuple Uni) a été légalisé sur décision no 271/D/MINAT du 06 octobre 1992, le F.D.R. (Front Démocratique Révolutionnaire) a été aussi légalisé sur décision 146/D/MINAT du 5 août 1993, Le PARADIES ( Parti Révolutionnaire Africain pour la Démocratie et l’Intégration Economique et Sociale) avec la décision 165/D/MINAT du 12/7/1995, la R.P.C. ( Révolution Pacifique du Cameroun) avec la décision 00072/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 6 mars 2007, le F.R.R.C. (Front Révolutionnaire pour le Redressement du Cameroun) avec la décision no 000223/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 11 juin 2012 pour ne citer que ceux-ci. Le refus que l’administration nous oppose à porter le terme « Révolutionnaires » tient à la crainte que notre détermination qu’elle maitrise parfaitement ne nous amène à utiliser la force pour revendiquer et imposer une autre société camerounaise. Le régime intimide tous ceux qui tentent de s’opposer à lui : arrestation de leaders, refus de manifestations publiques, dispersion des manifestants aux différentes manifestations publiques. De tels brimades contre l’Union des Populations du Cameroun avaient amenées le parti nationaliste à radicaliser ses positions, ce qui avait conduit à la longue guerre d’indépendance du Cameroun. En rappelant brièvement les faits, nous avons déposé les dossiers de notre parti politique sous la dénomination de LIMARA (Ligue des Masses Révolutionnaires Africaines). Le Ministère de l’administration Territoriale a trouvé que le terme « Révolutionnaires » n’était pas approprié et qu’il fallait le changer. Après plusieurs mois pour essayer de justifier notre nom, le MINAT (Ministère de l’Administration Territoriale) est resté intraitable. La demande d’audience pour discuter de la question avec le ministre de l’Administration Territoriale M. Atanga Nji est restée lettre morte. Les craintes du MINAT du Cameroun soulèvent une question cruciale : Peut-on parler de Révolution sans violence ?

Sur cette question, il y a divergence de points de vue dans le parti. J’ai mis 10 ans pour réfléchir sur la question. Tous, nous avons réfléchi et nous continuons de réfléchir sur la question. Ces réflexions tiennent au fait que nous avons décidé de travailler pour le peuple, pour les plus démunis. Or ce sont ces démunis qui payent le plus grand prix des violences tandis que les ennemis du peuple continuent pendant longtemps à mener une vie de luxe, à narguer le peuple qui s’entretue. Les militaires recrutés pour combattre les révolutionnaires sont issus de la classe des pauvres. Ce sont les enfants des pauvres que la Révolution défend et protège. La question est facilement posée : Comment défendre le peuple en le soumettant aux épreuves difficiles ? Comment réussir la révolution sans que le peuple que nous défendons ne souffre ? Pour élever le standing de notre peuple et assurer sa dignité, nous sommes d’accord sur un fait : il faut la révolution. Or la révolution est le changement brusque et radical d’une société. C’est comme le disait Frantz Fanon le changement d’un type d’hommes par un autre type d’hommes. Le type d’homme qu’il faut changer veut se maintenir et il est prêt à tout pour cela. Il tire sa richesse de la misère du peuple. Il ne veut pas un peuple éduqué qui questionne, un peuple bien soigné, bien nourri, bien logé, bien vêtu qui peut se mesurer à lui. La révolution de son côté est décidée à assurer tout cela au peuple, même s’il faille pour cela affronter militairement les ennemis du peuple. Là se situe la plus grande contradiction de la société camerounaise. Pense-t-on que ces deux volontés peuvent exister sans qu’il y ait violence ? Si aucun camp ne veut céder, la violence n’est plus qu’une question de temps et une moindre étincelle peut la provoquer. Pour moi, après 10 ans de réflexion, je suis arrivé à la conclusion qu’on ne peut parler de révolution sans violence. Le révolutionnaire, malgré l’amour qu’il porte à son peuple, malgré le fait qu’il souffre en voyant son peuple affronter la violence, doit préparer ce peuple à la violence s’il veut son bien. Même si le révolutionnaire prend le pouvoir sans violence, il a besoin de la violence pour appliquer les idées révolutionnaires puisque leur application commence directement à menacer les intérêts de ceux qui tirent leurs richesses de la misère du peuple. Ceux-là font une coalition de forces réactionnaires internes et externes pour détruire la révolution, ce qui justifie les coups d’Etat menés contre les régimes révolutionnaires. Quelques chefs de notre parti ne partagent pas cette conception de la violence révolutionnaire. Camarade Tsasse par exemple continue de réfléchir sur une solution qui peut se faire sans aucune violence, sans que le peuple ne souffre d’aucun dommage. Si depuis 10 ans de réflexion il n’a pas encore produit la solution tant attendue dans le parti, c’est que lui-même se rend compte du fait que révolution va de pair avec la violence. Mais il refuse de reconnaitre l’évidence. Dans les exemples qui suivent, j’essaierai de montrer que la violence est inséparable de la révolution. Même ceux qui ont adopté la non-violence ont à un certain moment constaté le caractère inefficace de leur démarche.

1- Jésus : Un chantre de la non-violence victime de la violence

Jésus émerge quand son pays est annexé par Rome. Son peuple est condamné à la souffrance. De temps en temps, il y a des résistances qui se soldent presque toujours par des assassinats. La puissance de Rome est telle qu’envisager une solution militaire est un suicide. Mais Jésus aime son peuple et sa misère l’écœure. Dans un élan prophétique, il rassure son peuple et lui promet une meilleure vie future sur terre et au paradis après la mort. Son peuple, écoutant ces mots de consolation, reprend vie et une certaine fierté l’anime. Les idées de Jésus commencent à menacer ceux qui tiraient leur richesse de la souffrance du peuple juif. Même s’il a toujours prôné la non-violence, ses idées deviennent une menace pour ses adversaires et ils se contenteront de l’arrêter et de le crucifier. Le cas de Jésus peut être étendu à de milliers d’autres révolutionnaires qui ont réagi à la souffrance de leur peuple par la non-violence. Au cas où ils ne se préparent pas à la violence, ils sont victimes de la violence de leurs ennemis. Mais le contexte où avait émergé Jésus ne pouvait pas le déterminer à la violence. Les rapports de force étaient trop grands. Plus tard son peuple se révoltera et subira la répression de Rome qui le déportera.

2- Mahomet : Violence et religion

Mahomet émerge aussi quand son pays est une colonie d’Ethiopie. Mais ce n’est pas la réaction à la colonisation Ethiopienne qui fonde le combat de Mahomet. Il rêve d’une autre société. Dans un élan prophétique, il conçoit cette société, mais ses idées entrent en contradiction avec celles des dirigeants de la Mecque. Après l’échec d’une première tentative de soulèvement pour imposer l’ordre nouveau, il doit s’enfuir vers la Médine : C’est l’hégire. De la Médine, il comprendra qu’il faille constituer une force capable de vaincre la Mecque s’il veut assurer le triomphe de sa Révolution. Il constituera cette force et entrera triomphalement à la Mecque.

3- Gandhi et Martin Luther King : Les autres théoriciens des révolutions non violentes

Gandhi nait quand son pays l’Inde est depuis plus de deux siècles une colonie britannique. Il veut libérer son pays de l’autorité de la Grande Bretagne. Il adopte la non-violence qui se manifeste par le boycott des produits anglais, la grève de l’impôt, les révoltes non violentes… Il multiplie des grèves contre l’autorité britannique. A la réaction policière, il demande au peuple de ne pas réagir. Par cette méthode, il oblige le pouvoir britannique à relâcher son étreinte sur l’Inde. Mais son parti certes non violent entre en guerre avec la Ligue musulmane, un autre parti politique de l’Inde qui avait pour ambition de créer un Etat musulman. L’Inde arrivera à l’indépendance étant divisé en deux : l’Inde actuel et le Pakistan. Gandhi lui-même sera assassiné par un indien qui lui reproche son rapprochement vis-à-vis du Pakistan. Bien que non-violente envers la Grande Bretagne qui se prêtait à une telle logique, le parti de Gandhi a été obligé de recourir à la violence contre la Ligue musulmane.

Martin Luther King émerge aux Etats-Unis d’Amérique où la condition des noirs est déplorable. Ils sont constamment abattus sans jugement, humiliés. Dans le bus, un noir, fut-il le premier à s’assoir, doit se lever et céder la place à un blanc qui arrive. Martin Luther King réagit à ce racisme en proposant une société égalitaire où tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il adopte la non-violence. Il répète sans cesse que la non-violence est une arme puissante et redoutable qui tranche sans blesser. Mais après plusieurs années de combat non violent, il commence à se rendre compte des faiblesses de sa méthode. Lors de ses derniers discours, il adopte des tons de fermetés et s’éloigne de plus en plus de la non-violence. Il affirme que l’amour sans la force est sentimental et la force sans l’amour est tyrannique. Pour lui l’amour à son plus haut degré a pour allié la force et vice-versa. Son rapprochement avec Malcolm X, un autre révolutionnaire qui luttait pour la même cause, mais avec des méthodes violentes, éloigne de plus en plus Martin Luther King des convictions d’une révolution non violente. Ce rapprochement qui pouvait entrainer un soulèvement violent des noirs ne pouvait être toléré par leur ennemi commun. Les deux hommes ont été assassinés.

4- Sylvanus Olympio, Patrice Emery Lumumba, Modibo Keita, Kenneth Kaunda, Laurent Gbagbo, Kwame Nkrumah : Des révolutionnaires arrivés au pouvoir sans violence et évincés par la violence

Le Togo était un territoire sous tutelle de l’ONU et confié à la France. Le pays était dirigé comme une colonie française avec son code de l’indigénat, ses travaux forcés et ses multiples humiliations. Le combat révolutionnaire de Sylvanus Olympio est de redonner un sens à la vie de ses compatriotes. De ce fait, il s’oppose à la France. Il parvient à prendre le pouvoir sans violence. Il découvre que le Franc CFA est le plus grand élément de maintien de la domination française sur l’Afrique francophone. Pour libérer totalement son peuple, il doit mettre un terme à cette monnaie. Or mettre un terme à cette monnaie c’est secouer l’autorité française qui en tire le grand bénéfice. Malgré les menaces, dans un geste révolutionnaire, Sylvanus Olympio imprime la monnaie togolaise devant remplacer le Franc CFA. Mais il est assassiné avant que cette monnaie n’entre en circulation inaugurant une série de coups d’Etats qui évinceront les révolutionnaires africains du pouvoir dans plusieurs pays du continent. Sa force n’était pas suffisante pour rivaliser avec celles qui tirent profit de la misère de son peuple. La Révolution ne peut donc se concevoir sans la force. Si un révolutionnaire néglige cet aspect, il sera surpris par la force de ses ennemis. Une telle erreur se paie généralement au prix de sa vie.

Patrice Emery Lumumba arrive au pouvoir sans véritable violence. Il tente de retirer l’autorité belge qui exploite sauvagement son peuple. Comme un messie, il se lance dans une mission de libération totale du peuple congolais. Mais la Belgique, les Etats Unis d’Amérique, la France et d’autres puissances n’entendent pas perdre une terre si riche. La question fondamentale se pose. Qui possédera les richesses du Congo et pour faire quoi ? Pour les Ennemis de Lumumba, ce sont eux qui posséderont ces richesses pour s’enrichir. Le sort des congolais qui meurent de faim sur une terre si riche leur importe peu. Pour Lumumba, ces richesses appartiennent aux congolais et doivent servir en priorité les congolais. Une telle contradiction fondamentale ne peut manquer de se résoudre par la violence. Lumumba mal préparé à la violence révolutionnaire ne tiendra pas et sera assassiné.

Le même phénomène se produit au Mali sous la présidence de Modibo Keita contre la France. Modibo Keita tente de donner un sens à l’indépendance que son pays vient d’avoir. Mais pour la France l’indépendance est nominale. Elle trouve Modibo Keita trop prétentieux. Modibo Keita sortira vaincu de cette épreuve de force et sera aussi assassiné. Rappelons ici que les anciennes puissances coloniales dont nous parlons interviennent difficilement sur le terrain. Ils arment et financent des rebelles qui plongent le pays dans une guerre civile. Dans ce contexte de tension, le révolutionnaire au pouvoir a deux issues : Se soumettre et arrêter le processus de la révolution ou, en vrai révolutionnaire, contre-attaquer et engager une épreuve où seuls les rapports de force détermineront. Ceux qui croient aux comptes de fées selon lesquels on peut réussir une révolution sans violence se trompent énormément. Le révolutionnaire peut déclencher la violence pour arriver au pouvoir mais une fois au pouvoir, ce sont ses ennemis qui engagent généralement la violence pour le chasser. A moins que par un geste d’anticipation il provoque la violence pour détruire les germes de la violence contre-révolutionnaire.

Kenneth Kaunda de la Zambie suit le même modèle contre l’Angleterre. Précisons ici que l’Angleterre n’a pas éliminé les révolutionnaires de ses colonies. Au contraire, elle a tenté d’établir un dialogue avec eux. Ce fait justifie le degré d’avancement politique, économique et social des anciennes colonies britanniques. La France par contre, dans un élan de sauvagerie et de barbarie, a assassiné tout ce qui était révolutionnaire dans ses anciennes colonies et n’a laissé vivre que des contre-révolutionnaires ou des révolutionnaires reconvertis. C’est ce qui justifie l’extrême misère dans laquelle baignent les anciennes colonies françaises actuellement. La non-violence de Gandhi ne pouvait pas porter de fruit si l’Inde était une colonie française. Dès les premières grèves, Gandhi devait être arrêté et torturé s’il n y a pas assassinat des manifestants. Ruben Um Nyobe du Cameroun était lui aussi un non violent. S’il avait en face de lui l’Angleterre, il sera l’un des modèles de la non-violence de la planète. Mais en face de la France, il était obligé de prendre les armes pour se battre s’il voulait poursuivre la lutte pour le bien-être et la libération du peuple camerounais. La France ne lui a laissé aucun choix.

En l’an 2000, les élections présidentielles en Côte d’Ivoire voient la victoire de Laurent Gbagbo. Le général Guei qui avait renversé Henri Konan Bédié par coup d’Etat militaire tente un tripatouillage pour se maintenir au pouvoir. Laurent Gbagbo appelle au soulèvement populaire et le général Guei est renversé par la rue. La France qui généralement ne tolère pas de révolutionnaires à la tête des pays de son pré-carré est surprise par cette émergence soudaine de Gbagbo. Dans la tourmente des événements, elle ne peut réagir. Pour Laurent Gbagbo, l’heure est venue de hisser son pays au rang des grandes puissances mondiales, d’élever son niveau de vie. Il entreprend la production des manuels scolaires ivoiriens en Côte d’Ivoire, la création des usines pour transformer le cacao ivoirien en Côte d’Ivoire (Son pays est premier producteur mondial de cacao), la création d’une monnaie ivoirienne et beaucoup d’autres mesures. Tous ces services que Laurent Gbagbo veut apporter à la Cote d’Ivoire entrent en contradiction avec les intérêts de la France qui vend tous ces produits et services à la Côte d’Ivoire en tirant d’énormes bénéfices. Les tentatives de coup d’Etat se multiplient contre le président révolutionnaire. Celui de 2002 cède la place à une longue guerre civile. Préoccupé par la sécurité de son pays, Laurent Gbagbo n’aura pas la possibilité de matérialiser ses projets révolutionnaires. En 2010, il compte sur les élections présidentielles pour avoir enfin la possibilité de mettre sur pied son programme révolutionnaire. Il organise l’une des élections les plus coûteuses du monde, nomme majoritairement les opposants à la Commission Electorale Indépendante de Côte d’ivoire pour éviter les accusations et les contentieux électoraux. Gbagbo veut la légitimité pour diriger. Il oublie que ses ennemis s’en foutent de ses élections. Ses ennemis veulent soit son départ, soit sa soumission. L’élection pour eux n’est qu’une mascarade et elle n’a de sens que si elles permettent de mettre hors d’état de nuire Laurent Gbabgo. Gbagbo est proclamé vainqueur par la Cour Constitutionnelle du pays. Son adversaire Alassane Ouattara, bénéficiant du soutien militaire de la France et de l’ONU, déclenche la violence. Gbagbo est fait prisonnier, jugé par la Cour Pénale Internationale.

Le combat révolutionnaire de Kwame Nkrumah se situe à deux niveaux. Le premier, le plus facile puisqu’il a en face la Grande Bretagne, est de prendre le pouvoir au Ghana et de mener un programme révolutionnaire au pays. Le second, le plus rude, est celui de construire une nation africaine unie qu’il appelle les Etats-Unis d’Afrique. En face de lui, il n’a plus seulement la Grande Bretagne conciliante. Il a toutes les puissances impérialistes qui tirent profit de la division de l’Afrique. Parmi elles se trouve la France qui ne veut pas entendre parler d’un révolutionnaire en Afrique. Kwame Nkrumah sait qu’un tel projet ne peut se réaliser sans la violence. Dès l’indépendance, il transforme son pays en arrière base des forces révolutionnaires d’Afrique et du monde. Il arme, finance et forme les révolutionnaires du continent. Dans son pays, il ouvre une école de formation des leaders politiques africains et une école de formation militaire des révolutionnaires du continent. Pour contrer son rêve, les puissances impérialistes accordent des indépendances contrôlées et en série aux pays d’Afrique. Dans l’euphorie de l’indépendance, les leaders n’écoutent plus Nkrumah qui leur rappelle sans cesse que ces indépendances ne sont pas réelles et qu’ils doivent se détourner de ce piège. Les révolutionnaires qu’il formait au Ghana pour retourner dans leurs pays respectifs déclencher la violence révolutionnaire deviennent inutiles. Nkrumah cède au découragement. Mais la violence contre-révolutionnaire n’a pas de pitié. En 1966, Nkrumah est évincé du pouvoir par coup d’Etat militaire.

5- Thomas Sankara, Mouammar Al Kadhafi : Des révolutionnaires arrivés au pouvoir par la violence et évincés par la violence

Thomas Sankara et Mouammar Al Kadhafi sont deux des milliers de révolutionnaires à travers notre planète qui ont compris que la Révolution est inséparable de la violence. Thomas Sankara émerge au Burkina Faso, à l’époque l’un des pays les plus pauvres de la planète. Le niveau de vie y est catastrophique. Très peu sont ceux qui ont pu aller à l’école, les conditions sanitaires sont déplorables. Le combat révolutionnaire de Thomas Sankara consiste à donner la dignité à son peuple. Ce qui l’amène à préparer et à mener un coup d’Etat milliaire pour renverser le médecin Jean Baptiste Ouedraogo. Quand il engage son programme révolutionnaire, il se rend compte que la situation est plus compliquée. Plusieurs forces se conjuguent au niveau national et international pour maintenir son peuple dans la condition de misère. Il mène alors la guerre contre deux ennemis : un interne qui est la bourgeoisie compradore et l’autre à l’extérieur constitué des pays impérialistes et en priorité la France qui est l’ancienne puissance coloniale du Burkina Faso. Contrairement aux autres révolutionnaires qui héritent de pays relativement riches en ressources naturelles, Sankara hérite d’un pays particulièrement démuni. Tout est à refaire pour lui. Constatant la faiblesse du pays qui le prédestine à un échec certain, les puissances impérialistes ne s’intéressent pas à lui dans un premier temps. Ce manque d’intérêt se justifie aussi par le fait que la France à l’époque est dirigée par un socialiste : François Mitterrand qui est plus clément envers les révolutionnaires africains. Thomas Sankara lance son peuple dans un effort surhumain pour sa survie. En trois ans, les résultats sont fantastiques. La réputation de Thomas Sankara devient internationale. La France commence à craindre la contagion de telles idées en Côte d’Ivoire voisine d’où elle tire l’essentiel de son exploitation. Aux élections en France, le parti de François Mitterrand ne parvient pas à avoir la majorité au parlement français et doit partager le pouvoir avec Jacques Chirac qui devient premier ministre. Jacques Chirac n’a rien d’un homme clément. La violence contre révolutionnaire se met sur pied pour évincer Thomas Sankara qui est assassiné le 15 octobre 1987.

Mouammar Kadhafi est sans aucun doute une idole des révolutionnaires mondiaux, ne serait-ce que pour la jeunesse de sa prise de pouvoir. Il prend le pouvoir à 27 ans par coup d’Etat militaire. Ce qui suppose qu’il a mis au moins 10 ans à préparer le coup d’Etat dans le silence. Il est donc né avec des idées révolutionnaires en lui. Dès que ses camarades et lui prennent le pouvoir, ils mettent un terme à la monarchie et instaurent la République. L’une de ses premières actions révolutionnaires est de construire une grande Nation. Ce premier combat, il le réussit et met sur pied la grande Jamahiriya Arabe Libyenne. Il change les conditions de vie de son peuple et triomphe de toutes les tentatives de renversement et sort vainqueur de la guerre que lui ont déclaré les pays impérialistes. Il est classé comme ennemi des pays impérialistes et mis sous embargo : Il est interdit aux pays du monde de commercer avec lui. Son pays doit donc créer lui-même tout ce dont il a besoin pour sa survie. Il bénéficie néanmoins du soutien des pays socialistes qui continuent de commercer avec lui. Mouammar Al Kadhafi hérite d’un pays particulièrement riche en pétrole, ce qui facilite cette victoire. Son second combat est de construire une nation arabe ou le cas échéant de préparer cet Etat. En union avec les Etats arabes, il impose certaines mesures au pays impérialistes comme l’augmentation du prix du pétrole qui a entrainé la crise pétrolière de 1973. Mais les trahisons des autres pays arabes qui s’allient aux pays impérialistes comme l’Arabie Saoudite plombe ce projet d’un Etat arabe. Ce qui l’amène à envisager celui où la violence est particulièrement répressive. Il s’agit d’un Etat africain Uni qu’il a aussi appelé les Etats Unis d’Afrique. C’est ce projet qui avait entrainé la chute de Kwame Nkrumah. Kadhafi ne compte pas s’arrêter en chemin. Il veut voir la proclamation de cette république. Il met à profit les ressources du peuple libyen, finance avec le Nigéria le lancement du premier satellite africain qui réduit les coûts de communication en Afrique, envisage la création d’une banque centrale africaine chargée d’imprimer la future monnaie africaine, du Fond monétaire Africain devant prêter l’argent aux africains pour soutenir leurs projets de développement, d’un gouvernement central des Etats-Unis d’Afrique avec une armée de 2 millions de soldats… Tous ces projets sont imminents, car la Libye a de l’argent qu’il faut pour les mener et Kadhafi compte le mettre à profit. Pour s’assurer le calme des puissances impérialistes, il demande leur amitié, leur verse de l’argent pour leur développement ou pour soutenir des candidatures aux élections. Pour témoigner sa bonne foi, il démonte son projet de construction de bombes atomiques. Kadhafi a perdu de vue le fait que la révolution est un rapport de forces. Les projets qu’il veut mener sont des projets qui ont déjà coûté la vie à plusieurs révolutionnaires africains. La monnaie africaine qu’il veut créer suppose la fin du Franc CFA or Sylvanus Olympio a été assassiné pour avoir imprimé la monnaie de son pays différente du Franc CFA. Kwame Nkrumah a payé le prix de l’État continental. Un gouvernement central africain empêchera le pillage des ressources du continent or Patrice Lumumba a été assassiné pour avoir tenté d’empêcher le pillage du Congo. Ce projet va nécessairement divulguer les idées révolutionnaires de Kadhafi à travers le continent or Thomas Sankara a été assassiné par crainte de la divulgation de ses idées. Une armée de 2 millions d’hommes que Mouammar Kadhafi veut mettre sur pied sera l’armée la plus nombreuse du monde. Les effectifs de l’armée populaire de Chine à cette époque étant évalués à 1 300 000 soldats. Bref, le projet des Etats-Unis d’Afrique de Kadhafi est un véritable affront aux puissances impérialistes. Un tel projet ne peut se réaliser qu’à la suite d’une épreuve de force où les forces impérialistes sont copieusement battues. C’est la seule condition de réalisation d’un Etat continental africain. Le continent dépend encore de ses anciennes métropoles. Malheureusement Mouammar Al Kadhafi a démantelé ce qui constituait son seul rapport de force : Sa bombe atomique. Quand les impérialistes l’ont senti assez vulnérable, ils ont déclenché la violence contre lui et l’ont tué pour avoir osé vouloir construire un Etat continental et pour avoir osé les vaincre précédemment. Sa mort atroce en 2012 était un message clair de violence à tout révolutionnaire qui se serait laissé pénétrer par ses idées. La violence avec laquelle il a été tué était une mise en garde aux révolutionnaires africains qui voudront créer un Etat continental. Seule la violence révolutionnaire absolue peut imposer un tel Etat.

6- Ruben Um Nyobé, Félix Roland Moumie, Ernest Ouandié, Ossende Afana, Martin Paul Samba, Martin Singap, Rosa Luxembourg, Amilcar Cabral : Des révolutionnaires qui adoptent la violence mais ne parviennent pas à prendre le pouvoir

A part Rosa Luxembourg qui est allemande et Amilcar Cabral qui est bissau-Guinéen, les autres révolutionnaires sont camerounais. Ils ont mené un même combat. Dans les années 1950, la scène politique camerounaise est déjà très animée en événements. Révoltes et répressions se succèdent : tentative d’insurrection menée par Martin Paul Samba et Rudolf Douala Manga Bell en 1914, révolte des bayas de 1923, grève générale de Douala de 1945… Toutes ces révoltes ont été réprimées dans le sang. Dans cet environnement, les forces progressistes et révolutionnaires tentent de s’organiser. En 1948 est créée la principale force qui est l’U.P.C. (Union des Populations du Cameroun). Les chefs de ce mouvement réagissent à la misère sociale au Cameroun, à la gestion du Cameroun comme une colonie alors qu’il est un territoire sous tutelle de l’ONU, à la violence de l’administration coloniale française et à l’exploitation des ressources du Cameroun par la France. Ils demandent l’indépendance du pays à une époque où les autres colonies françaises d’Afrique demandent plutôt d’être un territoire français. La France ne devait pas tolérer cette maturité « précoce ». Sa plus grande crainte est de voir ces idées se diffuser dans toutes les colonies alors qu’elle n’a pas la prétention de céder l’indépendance à ses colonies. La principale contradiction des révolutionnaires de l’U.P.C. et de la France se situe donc dans l’indépendance. Pour les révolutionnaires, il faut fixer immédiatement une date pour l’indépendance. Pour la France, pas question d’indépendance. Les révolutionnaires du Cameroun et plus précisément le chef Ruben Um Nyobé commettent une erreur en écartant la violence comme moyen de parvenir à cette indépendance. Ils seront surpris par la violence que leur a livrée la France. Ce manque de préparation aura un impact négatif sur le combat. Malgré plusieurs victoires, les révolutionnaires perdront la guerre, devenant l’un des rares mouvements qui a perdu la guerre d’indépendance. L’indépendance sera accordée, mais à ses adversaires qui ont plutôt soutenu la France dans la lutte.

Le chef de l’U.P.C. Ruben Ulm Nyobe pensait que la force n’est pas nécessaire pour que le Cameroun ait son indépendance. Le Cameroun est un territoire sous tutelle de l’ONU et confié à la France et à la Grande Bretagne. Il suffira d’aller à l’ONU montrer qu’on est prêt à s’auto administrer pour avoir l’indépendance. Du moins c’est ce que stipule les textes de l’ONU au sujet des territoires sous sa tutelle. C’est ce qui va amener Ruben Um Nyobé à multiplier des pétitions et des voyages à l’ONU. Il avait oublié l’aspect violence et l’aspect rapport de forces. Felix Roland Moumié, Ernest Ouandié et Abel Kingue de leur côté conseillaient à Ruben Um Nyobe de se préparer à toute éventualité, y compris l’option militaire. Dès les émeutes de mai 1955, Abel Kingue avait tenté de mettre sur pied des comités révolutionnaires en prélude à une armée révolutionnaire avant de s’enfuir au Nigéria pour échapper à l’armée française qui le traquait. Quand la guerre déclenchera, Martin Singap sera le chef d’Etat-major de l’A.L.N.K. (Armée de Libération Nationale du Kamerun), à coté des autres figures comme Woungly Massaga ou Castor Ossende Afana. A part Woungly Massaga qui était en exil, tous ces chefs révolutionnaires de l’U.P.C. seront assassinés par la violence contre-révolutionnaire.

Rosa Luxembourg quant à elle émerge dans une Allemagne capitaliste où les bourgeois, disposant du capital et des moyens de production, exploitent les prolétaires qui doivent travailler pour eux contre des salaires minables. Les conditions de vie des prolétaires sont misérables. Habitants dans des quartiers sales, peinant à se nourrir et à envoyer leurs enfants à l’école. Rosa Luxembourg ne supporte pas cette société. Profitant de l’expérience russe, elle tente de construire une société socialiste en Allemagne. Elle se rend compte très tôt que cette société ne peut se réaliser sans la violence. C’est avec la force que le régime bourgeois cédera la place à la société socialiste. Il faut donc chasser les bourgeois pour le triomphe d’une telle société. C’est dans ce combat que se lance Rosa Luxembourg et ses camarades. Mais la Ligue Spartakiste qu’elle dirige est vaincue et elle est assassinée. Tout comme les révolutionnaires de l’U.P.C. au Cameroun, elle n’arrivera jamais au pouvoir. Sa violence sera inférieure à la violence de la contre-révolution.

De son coté, Amilcar Cabral s’oppose à la colonisation portugaise au Cap-Vert et en Guinée Bissau. Avec ses camarades, il crée le PAIGC (Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée Conakry et du Cap-Vert). Il a pour ambition de mener son peuple à l’indépendance. Tout comme la France, le Portugal n’a pas voulu se départir de ses colonies. Si à un moment la France a cédé de fausses indépendances pour calmer les ardeurs nationalistes, le Portugal de son côté est resté intraitable. Ce qui a rendu inévitable une confrontation armée. Toutes ses colonies ont pris les armes pour le combattre. Amilcar Cabral comprend très vite la nécessité de la violence révolutionnaire. Il engage son peuple dans un long conflit contre le Portugal. Mais il est assassiné juste avant la proclamation de l’indépendance pour laquelle il s’est battu.

7- Barthélémy Boganda : un révolutionnaire qui n’adopte pas la violence, mais est tellement gênant qu’il meurt avant la prise de pouvoir.

Boganda était un centrafricain. Il réagit aussi à la société coloniale de son pays la République Centrafricaine. Il va au-delà et prend pied dans le grand projet continental en proposant à la place des Etats-Unis d’Afrique de Kwame Nkrumah ce qu’il a appelé les Ethnies Unies d’Afrique. Il met sur pied le MESAN (Mouvement d’Evolution Sociale d’Afrique Noire) pour réaliser un Etat uni d’Afrique subsaharienne, qu’il a qualifié des Etats Unis de l’Afrique Latine. Bien que le terme « latine » ne siée pas au contexte d’Afrique subsaharienne, le rêve de Barthélémy Boganda était de construire un Etat négro-africain. Il était non violent et précisait que l’heure de la Révolution négro-africaine a sonné et qu’elle doit se faire de manière pacifique. Mais il mourra avant la proclamation de l’indépendance de son pays la République Centrafricaine

8- Hugo Chavez, Fidel Castro, Gamal Abd El Nasser, Ahmed Sékou Toure, Robert Mugabe, Agostinho Neto : Des révolutionnaires qui ont triomphé de la violence ennemie

Hugo Chavez prend le pouvoir au Venezuela. Après avoir tenté un coup d’Etat qui échoue, il est emprisonné. Il était jusque-là méconnu du peuple. Ce coup d’Etat, bien qu’il échoue va révéler au peuple vénézuélien son messie. Après l’échec du coup d’Etat, il s’excuse auprès du peuple, demande à ses camarades de ne pas engager la guérilla comme prévu et précise que les objectifs n’ont pas été atteints pour le moment. Il porte seul l’entière responsabilité du coup d’Etat. Le peuple vénézuélien n’était pas habitué à de telles personnalités. Hugo Chavez est emprisonné, puis relâché. Il se présente aux élections de 1999 et les remporte. Il institue un régime socialiste. Pour redonner le pouvoir économique à son peuple, il nationalise les grandes entreprises étrangères et nationales. Il opère la réforme agraire en arrachant les terres à ceux qui ne les utilise pas pour les donner aux paysans pauvres qui manquent de terre pour cultiver. Il ouvre des restaurants populaires où les chômeurs peuvent venir manger gratuitement, ouvre de grands magasins d’Etat où les produits de première nécessité se vendent très moins chers. Le système éducatif est gratuit tout comme les soins de santé. Les chômeurs reçoivent des pensions et des logements sont construits pour le peuple. Une telle logique entre en contradiction avec les intérêts de ceux qui tirent profit de la misère du peuple. De l’intérieur, la violence contre révolutionnaire s’organise et aboutit au coup d’Etat de 2002. Hugo Chavez est renversé, mais le peuple le remet au pouvoir. Les Etats-Unis entrent en jeu en engage une grande épreuve de force avec le gouvernement de Hugo Chavez. Mais le soutien populaire dont jouit Hugo Chavez est tel qu’ils n’envisagent pas une épreuve militaire. Hugo Chavez triomphe de ses ennemis internes et externes. A chaque épreuve de force intérieure ou extérieure, le peuple se dresse derrière son leader et mène avec lui ce combat.

C’est également le cas de Fidel Castro qui prend le pouvoir en 1959 à Cuba. Après plusieurs tentatives ratées qui les amènent au plus ridicules, manquant parfois à manger, Fidel Castro et ses camarades parviennent à entrer à Caracas par la force en 1959. Ils renversent Fulciencio Batista. Fidel Castro met sur pied le même système qu’Hugo Chavez. D’ailleurs, Hugo Chavez a tiré une grande inspiration du combat mené par Fidel Castro qui l’a précédé de demi-siècle dans le combat. Castro met sur pied l’un des systèmes sanitaires les plus performants du monde. Les Etats-Unis ne le laissent pas tranquille. Tentatives de coup d’Etat sur tentatives de coup d’Etat, Fidel Castro reste imperturbable. Il triomphe de toute la violence contre-révolutionnaire envoyée contre lui grâce au soutien populaire qui ne lui a jamais fait défaut et à une forte armée moderne et révolutionnaire qu’il a mis sur pied.

Gamal Abd El Nasser prend le pouvoir en Egypte. Tout jeune, il avait compris que seule la violence révolutionnaire peut arriver à changer les rapports de force dans ce monde. Etant étudiant, il s’était démarqué dans les mouvements de grève. Il assistait aux grèves, luttaient avec la police, était arrêté, puis relâché. Dès l’annonce d’une grève, il se déplaçait pour aller manifester. Il avait déjà une renommée nationale dans ce sens. Quand il entre dans l’armée, pour le peuple deux solutions s’offrent à lui : Faire un coup d’Etat ou se soumettre. Il choisit la première solution. Il met sur pied un groupe de jeunes révolutionnaires au sein de l’armée appelé les Officiers Libres Unionistes. Il prépare tellement bien sa violence que le roi Farouk perd le contrôle de l’armée. Dès que Nasser déclenche les opérations militaires pour le coup d’Etat, le roi Farouk ne résiste pas. Dans tous les cas il sait qu’il ne pourra pas tenir en face de Nasser. Il quitte la tête du pays. Nasser prend le pouvoir en Egypte. Le combat révolutionnaire de Nasser se situe au niveau de son peuple. Son peuple n’est pas très souffreteux contrairement aux autres révolutions qui prennent appui sur la misère de leur peuple. Son pays non plus n’est plus une colonie britannique, bien que le poids de l’Angleterre se fasse encore ressenti. Au contraire, l’Egypte et l’Angleterre ont colonisé ensemble le Soudan. Ce qui fonde le combat de Nasser est la condition arabe, et plus précisément la situation palestinienne. Nasser n’a pas toléré les humiliations répétées contre la Palestine par Israël et ses alliés occidentaux. Il avait pour objectif de construire un grand Etat arabe pour mieux sécuriser tous les arabes. Mais toute l’Afrique et tout le tiers monde ont profité de cette prise de pouvoir. Nasser a été comme une bouffée d’oxygène pour les révolutions africaines. Son objectif était de mettre sur pied la communauté historique d’avant la présence anglaise. Il devient un des principaux leaders du tiers monde, avec Ahmed Soekarno de l’Indonésie et Nehru de l’Inde. Avec Kwame Nkrumah et Ahmed Sékou Toure, il forme l’axe révolutionnaire du continent africain. Dans ce sens, il soutien militairement, finance et forme les mouvements révolutionnaires du continent. L’Algérie n’aurait pas pu se libérer sans son soutien multiforme. Il s’engage à libérer la Palestine de l’occupation israélienne. Il engage plusieurs guerres contre Israël pour la contraindre à libérer la Palestine. Il triomphe de toutes les violences contre-révolutionnaires dressées contre lui : Guerre de six jours, guerre de Kippour, crise de Suez… Avec Nkrumah et Patrice Lumumba, ils ont opéré la rupture épistémologique du continent. Mais tous les trois auront pratiquement la même fin. Il n’a pas été évincé du pouvoir comme les deux autres. Mais il n’a pas mis sur pied une organisation solide capable de pérenniser ses idées. A sa mort, son camarade Anouar El Sadate n’aura pas beaucoup de mal à évincer ses idées.

Ahmed Sékou Toure est un autre grand révolutionnaire africain. Il est l’un des plus courageux du continent. Quand le général Charles De Gaulle reprend la tête de la France en 1958, il lance une grande Communauté Franco-Africaine pour faire des territoires africains des parties de la France. Il ne veut pas se libérer des colonies africaines. Il engage une tournée continentale pour faire la promotion de cette communauté. Tous les territoires africains acceptent la Communauté Franco-Africaine de Charles De Gaulle, sauf un territoire : La Guinée Conakry de Ahmed Sékou Toure qui préfère l’indépendance. La Guinée vote « non » à la Communauté Franco-Africaine. Ce « non » est un affront personnel au général De Gaulle venu lui-même vanter sa communauté Franco-Africaine. L’indépendance de la Guinée Conakry est proclamée en 1958. Ce seul refus de la Guinée Conakry était une menace sérieuse pour la Communauté. De Gaulle promet aux autres territoires que la Guinée Conakry va sombrer dans l’anarchie et va retourner dans la Communauté. La France emporte tout ce qui peut faciliter le développement de la Guinée Conakry, jusqu’aux fils électriques. Mais Sékou Toure se rapproche des pays socialistes et son pays amorce un véritable développement. Au lieu de l’anarchie promise, les autres territoires observent le progrès de la Guinée Conakry et accentuent leurs revendications pour l’indépendance. De Gaulle est obligé de céder ces indépendances en 1960. Mais Sékou Toure devait payer le prix de cet affront. Des coups d’Etat se multiplient, des tentatives d’assassinat, des embargos, des sabotages économiques. Mais Sékou Toure reste ferme. Il renforce son armée et durcit son régime. Chaque tentative de coup d’Etat est réprimée. Par ce geste Ahmed Sékou Toure parvient à triompher de la violence contre-révolutionnaire de la France. Certes son image allait être salie. Mais il préfère poursuivre la Révolution. Il ne commet pas l’erreur de beaucoup de révolutionnaires africains qui ont voulu à tout prix garder une bonne image dans l’imagerie de leur peuple en sacrifiant la Révolution. Thomas Sankara a été prévenu que son meilleur ami et numéro 2 de la révolution Blaise Compaoré préparait son assassinat. Au lieu de l’arrêter et de le neutraliser, il a préféré garder l’image d’un homme intègre qui ne trahit pas ses amis. Mais le peuple africain tout entier a souffert de sa disparition. Kenneth Kaunda a également été prévenu que l’avion qu’il devait prendre était piégé et a préféré y entrer. Patrice Lumumba a regardé ses ennemis préparer un coup d’Etat contre lui. Son chef d’Etat-major des armées Mobutu voyageait pour aller préparer le coup d’Etat sans être inquiété. Il est resté muet quand les députés élus fuyaient le pays pour se réfugier aux pays voisins. Il savait qu’un coup grave se préparait contre lui, mais n’a pas durci son régime pour anticiper ce coup. A un certain moment, les révolutionnaires africains ont été très sentimentaux, peut-être parce qu’ils jugeaient que les forces contre-révolutionnaires étaient très puissantes et préféraient partir dignement en laissant une image de marque au peuple pour lequel ils ont pris le pouvoir. Mais à quoi sert une image de marque pour un peuple qui se trouve au fond de l’abime ? Mieux vaut garder une mauvaise image pour le peuple, mais parvenir à le libérer et à résoudre ses problèmes cruciaux que de lui laisser des valeurs qui sont nulles devant ses conditions misérables. C’est l’atteinte des objectifs qui est le plus important. Ce durcissement de son régime fait de Sékou Touré l’un des plus grands révolutionnaires d’Afrique. Il n’a pas cédé au sentimentalisme.

En Rhodésie du Sud qui deviendra plus tard Zimbabwe, la Grande Bretagne cède l’indépendance en 1963 au gouvernement d’Ian Smith. Ce dernier et son gouvernement tentent de mettre sur pied un régime raciste du type sud-africain en excluant les noirs du pouvoir et en les poussant vers des bidonvilles. Robert Mugabe et Joshua Nkomo réagissent à cette indépendance en mettant sur pied des branches armées pour arracher l’indépendance des noirs. Robert Mugabe met sur pied la ZANU (Zimbabwe African National Union) tandis que Joshua Nkomo met sur pied la ZAPU (Zimbabwe Patriotic National Union). Les deux forces se regroupent au sein du Front Patriotique pour coordonner leurs opérations. En 1980, les deux forces sont victorieuses et l’indépendance du Zimbabwe est proclamée. Robert Mugabe devient le président de la République. Il fait la redistribution agraire, nationalise certaines grandes firmes et change radicalement les conditions des noirs qui deviennent aussi des grands acteurs économiques du pays. Les blancs du Zimbabwe aidés par la Grande Bretagne tentent de mettre sur pied la violence contre-révolutionnaire pour renverser Robert Mugabe. Certaines de ces tentatives se sont transformées en guerres civiles. Mais toutes ces opérations ont échoué drastiquement. Robert Mugabe est sorti victorieux de la violence contre-révolutionnaire et son pays est très avancé économiquement.

Tout comme Amilcar Cabral, Agostihno Neto réagit à la colonisation portugaise sur son pays l’Angola. Avec les autres leaders du pays, il comprend que la seule solution au problème colonial est l’usage de la force armée pour contraindre le Portugal à reconnaitre l’indépendance de l’Angola. Il met sur pied le M.P.L.A. (Mouvement Populaire de Libération de l’Angola), tandis que Jonas Savimbi met sur pied l’UNITA (Union Nationale pour l’Indépendance Totale de l’Angola), Holden Roberto de son côté met sur pied le F.N.L.A. (Front Nationale de Libération de l’Angola). Ces trois forces armées engagent des opérations militaires contre le Portugal. Mais au moment de l’indépendance, les trois forces s’affrontent pour le contrôle du pouvoir. L’UNITA bénéficie du soutien des Etats Unis tandis le F.N.L.A. bénéficie du soutien de la République Sud-Africaine. Les deux forces attaquent le M.P.L.A. du Nord et du Sud. Le M.P.L.A. ne résiste qu’avec le soutien de Cuba. En 1975, l’Angola devient indépendant avec Agostinho Neto comme président. Mais l’UNITA ne lâche pas prise. Bénéficiant du soutien des puissances impérialistes, Jonas Savimbi plonge le pays dans une longue et meurtrière guerre civile. Bataille après bataille, Agostinho Neto triomphe de la violence contre révolutionnaire. Il met sur pied l’une des armées les plus modernes du continent. Malheureusement il commence à peine ce combat et rend l’âme. Ses successeurs achèvent le combat contre l’UNITA.

9- Spartacus : Le cas d’une révolution violente qui a échoué, mais a détruit les bases de la société romaine

La société romaine était une société divisée en deux principales classes : les hommes libres et les esclaves. Les esclaves étaient privés de droits. Ils étaient la propriété des maitres qui avaient sur eux le droit de vie et de mort. Ils travaillaient gratuitement pour des maitres qui leur donnaient juste de quoi survivre. La mort était leur quotidien. C’est contre cette société que réagit Spartacus et ses camarades. Lui-même est un esclave. Il parvient à organiser les esclaves et à les dresser contre l’empire romain. Cette révolte secoue les bases même de la société romaine. Les difficultés que Rome éprouve pour mâter la révolte suscitent l’enthousiasme des autres groupes rebelles qui se préparent pour attaquer l’empire. Bien que la révolte ait été finalement mâtée et Spartacus crucifié, la société se départit de son caractère esclavagiste. Les esclaves acquirent leur liberté. La chute de l’empire va renforcer cette liberté des esclaves. Cette lutte menée contre Rome place Spartacus parmi les plus grands révolutionnaires du monde.

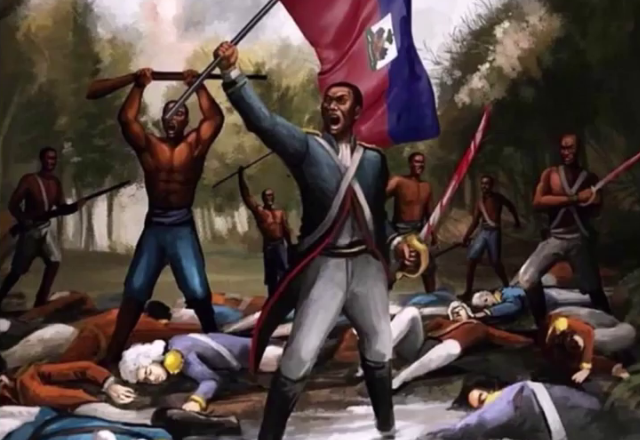

10- Toussaint Louverture : Une révolution réussie dont le leader est emprisonné par Napoléon

Tout comme Spartacus, Toussaint Louverture réagit à la société esclavagiste. Les noirs sont attrapés en Afrique par les Européens, enchainés et amenés en Amérique où ils travaillent comme esclaves. Leurs maitres ont également le droit de vie et de mort sur eux. La mort est leur quotidien. A la moindre faute, ils sont fouettés, certains sont enterrés vifs la tête dehors, le viol des femmes noires est quotidien, ce qui a créé une race de métis en Amérique. Les esclaves mangent à peine. Ils dorment entassés dans de petites fermes. C’est à cette société que Toussaint Louverture et ses camarades refusent de s’accommoder. Il est lui-même un esclave. Il parvient à organiser la plus grande révolte d’esclaves en Amérique. C’est celle de Saint Domingue de 1791. Les esclaves se lèvent, détruisent les plantations, libèrent d’autres esclaves et engagent une longue et dure guerre contre la France. De multiples renforts envoyés de la France ne parviennent pas à les vaincre. En 1803, la France perd cette longue guerre lors de la bataille de Vertières, contre le général Jean Jacques Dessalines. C’est l’une des rares défaites de Napoléon Bonaparte. Avant cette défaite française, Toussaint Louverture avait été fait prisonnier et déporté en France où il meurt de froid en 1803. Avec la défaite française de Vertières, l’indépendance d’Haïti est proclamée en 1804. Cette victoire encourage de nouvelles révoltes. Partout en Amérique, les révoltes des esclaves noirs se multiplient. Les esclavagistes perdent le contrôle et se trouvent dans l’obligation de mettre fin à la traite négrière. Toussaint Louverture tout comme Spartacus a secoué les bases même d’une société, de tout un système.

Ce que nous voulons insinuer dans cet article est que la Révolution ne peut se concevoir sans violence. Même si le pouvoir est pris de manière pacifique, un régime révolutionnaire doit affronter la violence pour se maintenir. Un groupe révolutionnaire qui néglige cet aspect de la violence se fait naturellement rattraper par les événements. Tous les exemples pris au cours de l’histoire convergent vers la même réalité, vers la même vérité.

Par Yemele Fometio