L’hémorragie financière africaine : Comprendre et inverser la fuite des richesses

Introduction

Le développement économique d’un pays repose sur sa capacité à conserver et à réinvestir ses ressources financières. Les nations industrialisées l’ont bien compris et ont établi des stratégies pour limiter les transferts de capitaux vers l’étranger. Elles protègent leur économie en créant des infrastructures bancaires locales, en régulant les transferts d’argent des travailleurs étrangers, et en veillant à ce qu’une part substantielle des bénéfices de leurs entreprises reste au pays. Malheureusement, la réalité en Afrique, et notamment au Cameroun, est radicalement différente.

I. La stratégie des nations industrialisées

Les pays développés ont mis en place des politiques économiques rigoureuses pour conserver leurs richesses. Par exemple :

Les États-Unis taxent lourdement les entreprises qui transfèrent leurs capitaux à l’étranger et encouragent le rapatriement des bénéfices.

La Chine impose des limites strictes aux investissements sortants et subventionne massivement ses entreprises locales.

L’Allemagne et la France ont développé un puissant réseau bancaire qui incite leurs citoyens à économiser et investir sur place.

Même lorsque ces nations délocalisent leurs industries, les bénéfices finaux retournent toujours dans leurs coffres nationaux. Cela garantit la prospérité et l’indépendance financière, et leur empêche de vivre sous les dettes.

II. Le cas des pays africains : une économie sous perfusion

En Afrique, le scénario est inversé. Les régimes néocoloniaux privilégient le maintien du pouvoir, souvent au détriment de la construction d’une économie solide. Ce manque de vision stratégique entraîne une saignée financière massive.

Prenons l’exemple d’un Camerounais moyen gagnant 100 000 francs CFA par mois :

10 000 francs partent à l’église sous forme de dîme, souvent envoyée au Vatican.

5 000 francs vont à Canal+, une entreprise française.

3 000 francs paient l’électricité à Eneo, contrôlée en partie par des capitaux étrangers.

3 000 francs vont à la Camerounaise des Eaux, dont les bénéfices s’échappent également.

3 000 francs servent à recharger son téléphone via des opérateurs télécoms étrangers.

Les biens de consommation courante (électroniques, vêtements, fournitures scolaires) sont en majorité importés. Donc l' argent va une fois de plus à l' étranger.

Résultat : La part de son salaire qui reste au Cameroun est infime. Cette situation, multipliée par des millions de travailleurs, provoque une asphyxie financière du pays.

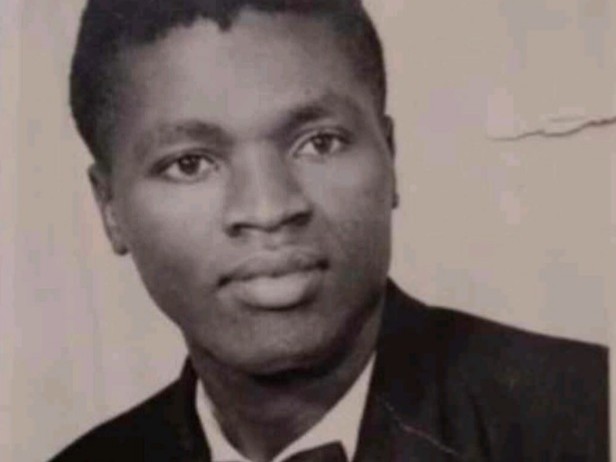

En 1982, Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, avait dénoncé ce système de dépendance économique. Il prônait l’autosuffisance alimentaire et la consommation locale pour libérer son pays de la domination économique étrangère. Sa politique, bien que brutalement interrompue, reste une référence inspirante. En conservant l'argent au pays avec sa politique du consommer local, il a pu en très peu de temps faire des efforts considérables pour le développement du Burkina Faso.

III. Conséquences : fuite des cerveaux et stagnation économique

Quand les devises sortent du pays, tout le développement est bloqué. Privés de ressources financières suffisantes pour créer des infrastructures et des emplois, les pays africains connaissent une crise socio-économique persistante. Les jeunes, désillusionnés, quittent massivement le continent à la recherche de meilleures opportunités. Le cercle vicieux s’installe : moins de travailleurs qualifiés, moins d’entreprises locales, plus d’importations et une dépendance accrue.

Le Nigeria, première économie d’Afrique, souffre d’une fuite massive de capitaux. Entre 2014 et 2018, le pays a perdu environ 45 milliards de dollars en transferts illégaux de fonds, selon la Banque mondiale.

IV. Les solutions : vers une souveraineté économique africaine

Pour sortir de cette spirale, plusieurs mesures doivent être adoptées :

Soutenir les mouvements nationalistes économiquement engagés, capables de réorienter les politiques économiques vers la souveraineté financière.

Promouvoir la consommation locale, en sensibilisant les citoyens à l’importance d’acheter camerounais et africain (nourriture, vêtements, services).

Investir dans les entreprises africaines, comme la SOPAGRI (Société Panafricaine d’Agriculture), qui valorise les ressources locales.

Créer et renforcer les industries nationales, afin de produire localement les biens couramment importés.

Éduquer la population sur l’impact économique de la fuite des capitaux et les bienfaits d’une économie autosuffisante.

Soutenir l’entrepreneuriat local avec des politiques de financement adaptées pour concurrencer les multinationales.

Conclusion

La souveraineté économique de l’Afrique ne sera possible qu’avec une prise de conscience collective et une refonte des politiques économiques actuelles. En valorisant les produits locaux, en soutenant les entrepreneurs africains et en encourageant des gouvernements nationalistes dévoués au développement du continent, il est possible d’inverser la tendance. L’avenir du Cameroun et de l’Afrique passe par une maîtrise de leurs richesses et une rupture définitive avec les schémas néocoloniaux.

« L’esclave qui n’est pas capable d’assumer sa révolte ne mérite pas que l’on s’apitoie sur son sort... Seule la lutte libère. » Thomas Sankara